石炭火力発電について

ここ数日東京でも気温が氷点下に下がり凍える日々火力発電続いております。

ところで最近石炭火力発電が日本経済新聞に掲載されており調べて見ました。

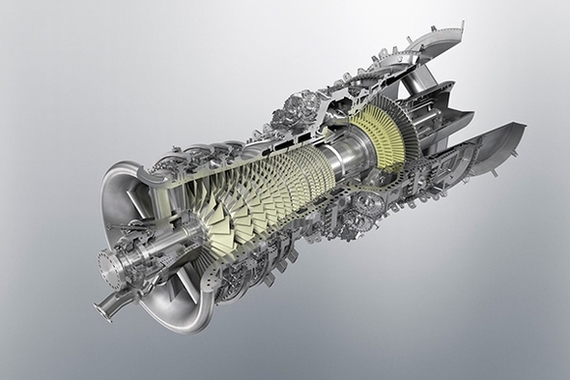

日本には昭和37稼働の奈井江砂川で亜臨界型から今建設中で最新型のIGCCまであります。

亜臨界型は二酸化炭素排出量はいくつかの資料から16前後、熱効率は32%、超々臨界圧型は二酸化炭素排出量9前後、熱効率は42%、先進超々臨界圧型は二酸化炭素排出量8前後、熱効率45%

IGCCは二酸化炭素排出量7.2.、熱効率50%となっています。

昨年旅行で行った道すがら立ち寄った常磐火力発電の勿来発電所は最新型IGCC発電で一昔前のモクモクと煙を上げるイメージはすでになくきれいな空気がそこにはありました。

古い石炭火力発電はまだ稼働していましたが数年後には新しいIGCCかLNG火力発電に変わる話を聞いていますと立ち寄った食堂の方が話してくれました。

調べていくうちに石炭火力発電をこんなに悪者にして大丈夫なの。自然再生エネにしても太陽光発電1パネル0.25kw、風力発電1基1500kwこれに対して今品川IGCCは100万kw

しかも少し暖房が増えただけで東京電力のブレーカーが落ち大停電の可能性まである。

自然再生エネも必要だがエネルギー全体の国民的議論も必要な時期に来ていると感じています。

52 件のコメント

コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。

電力エネルギーミックスをどのように持って行くのかは、時の政権(て言うかお役所)の意向でどうとでも変わるので、悩ましい問題でござるな。

今の所ガスや化石燃料からの供給+原子力(震災直後長期間無くてもなんとかしのげたのにね。)という形のバランスを、原料コスト・ミニマムにする事で、電気料金を極力低く保って、製造業の国際競争力の維持を柱としてやっていこうというのが、日本の電力政策かと思われます。

なので、原価のより低い発電方法が安定的に確立されない限り、そこは変わりませんですな。

某が不思議と感じる事は、老朽発電所はそれなりに新しい設備に更新する必要があるのは理解出来るとして、なぜ日本の人口が減るのに新しい電力需要があると考えているのか、そこが全く理解出来ませんな。

海外に電力を売るつもりでもなければ、新規の発電量の増強の必要性は無いはずかと思われます。

他の電力システムを使用するとその分コストがアップします。

ロードベースを使用すると多少出力アップさせるだけ場合によっては予備電力で賄うことが可能。

自然再生エネの場合オランダの例ですが自然再生エネ1kwあたりLNG火力発電1kwが使われています。しかも発電した電力は自然再生エネの発電状況により捨てられてしまう場合もあります。

ロードベースである石炭火力発電とピーク電力である自然再生エネや揚水水力はセットで運用する必要があります。

甘栗大好きさん>なぜ日本の人口が減るのに新しい電力需要があると考えているのか

そう、人口は減るし、LEDなど機器そのものが省エネ型になっていくのでますます電力需要は減るんではないのか…

と思いますよね。

ところがどっこいで、2030年でも電力需要は増加するというのが政府の予測です(笑)

簡単に言えば「経済成長や電化率の向上等による電力需要の増加」ということですが、要は、①人口減でも経済成長は続くはず、②オール電化住宅や電気自動車など他のエネルギーを利用していたものが電気に置き換わるはず、③人間の欲があれもこれも自動化電動化に向かわせるはず(ビットコインも)、といったところでしょうか。

ちなみに、LED化で電気代が安くなったのを良いことに、地球の夜はますます明るくなって、光害が拡大しているそうです。

「省エネLED、世界の光害拡大に拍車 研究」

http://www.afpbb.com/articles/-/3152655

ロードベースではなくベースロードですね。

また、揚水発電はベースロードではありませんよ。

下記論考に詳しいですが、21世紀も10年少々過ぎた現時点で、世界各国、特に欧州諸国ではベースロード電源は既に消え去りつつある、と言うことができます。実は、ベースロード電源はもう世界では時代遅れになりつつあるのです。

参考にして下さい。

https://synodos.jp/science/14188

効率化出来るとこや節電できるとこは当然進めるとして、環境面は無視するわけにはいきませんし事故リスクも考える必要はありますが、結局は現時点の技術でできる最大コスパを狙うしかないというのが何とも。

あと、電力需要についてですが、いくら機器側が効率化を進めたところで性能当たりの消費電力は改善できるとしても、性能向上に伴い機器の消費電力自体は寧ろ増えるケースが結構ある点にも注意が必要かと。あと、不安定な太陽光や風力を迂闊に増やしてしまうと電力網の維持のために任意に出力が変動させやすい火力系を余分に抱えて調整する羽目になるという本末転倒な事になりかねないというのも。

#身の回りの製品の消費電力値を新旧見比べると…

某的には、どこかの大学で実証実験してた、足踏み振動発電っていうのに期待してるんですがね。(笑)

具体的には、駅など人通りの多い所の路面や床に敷設して、ただその上を普段通り歩いてもらうだけで発電出来る(出力は歩行量に依存です。)仕組みとの事でした。

それから、某の考える発電方法は、スポーツ・ジムにあるエアロ・バイクを使ってる人のバイク運動で発電して、太陽光のように、既存の電線に流す形でいくらか、みんなが無駄に消費しているエネルギーを有効な電力エネルギーに変換するのが良いのではなかろうか。(笑)

極端な話、各家庭に高効率な発電/蓄電手段をある程度用意しておき、連続数時間くらいの停電が数日間隔くらいならそんなに問題にならない体制になっているのであれば、そういった箇所についてはヤバくなったら配電側が任意に給電を止めて良しとすることで需給調整の足しにすることができます。しかし、実際には東日本の後の計画停電ですら影響範囲は馬鹿にならない事態となりました。

あの時停電前提の体制を進めることができていたら方向性は変わったのかもしれません(あの状況でそんな対策を悠長にやれたのかという話は当然ありますし、首都圏みたいに物理的にスペースがないって突っ込みどころもありますが)

#とか言ってる私の自宅もUPSは長くても二時間(白物系は即時断)しかないわけですが

オイルショックみたいなエネルギー危機は避けてほしいので

原発も含めて様々な発電設備で、原油や石炭・天然ガスなどのエネルギー販売元に足元を見られないよう、かつ安定的な供給をお願いしたいものです。

その数字見てると、何でも数字拡大(膨張とも言う)して、予算取りしたいお役所の考えそうな事が透けてみえますな。

経済成長率と電力需要は比例的に推移したとしての仮定のようですな。

そもそも、その成長率を達成出来るとまともに捉えている、財界人はどのくらいいるのだろうか。絵に書いた餅・・・

廃炉に電力多く消費しそうだから、こんくらいでどやって。(笑)

クルマのEV化で日本では約800万kwつまり原発8基分の電力需要が新たに生まれます。

さらにIOTの普及により電力需要が加算されこれらを見積もると1000万kwが最低必要になるとの試算があります。

他方、火力発電を建てるにはLNG火力発電で計画から完成まで6年、石炭火力発電では10年かかると言われています。

やはり、今から準備しておく必要があります。

再エネのバックアップ電源は、現在こそ火力が主流ですが、2030年頃までには完全にバッテリーに置き換わっているという見方が大勢を占めています。

「世界で高まる危機感、系統安定化の本命は蓄電池だ〜欧米で本格化する電力ストレージ事業〜」

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/031400075/122000007/?P=1

「最近まで、朝夕の需要急増時対策のピーク電源として、バッテリーはガス火力より数倍高価だった…それがコストが激減し…接地面積が小さく、空気を汚染さず…即時対応に優れ…最良の選択肢に浮上」

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-30/tesla-s-battery-revolution-just-reached-critical-mass

もう一つは、狭い日本の都心でメガソーラーを実現するための「壁面ソーラー」の開発ですかね。

ただし、こちらはバッテリーのコストダウンよりは時間がかかりそうです。

>クルマのEV化で日本では約800万kwつまり

>原発8基分の電力需要が新たに生まれます

下記の産経記事に詳しいですが、「電力業界では、EVがもたらす産業構造変化への懸念が大きい。EVは駆動システムが電池やモーターで、エンジンを持つガソリン車に比べて部品点数が少ないためだ。部品数が減れば製造時の消費電力が減り、収益の打撃になる見込みだ」とのことです。

参考に。

「自分たちの首を絞める?EV普及で実は大変なコトわかった電力業界の懸念」

http://www.sankei.com/premium/news/180103/prm1801030012-n1.html

結局ゴミの問題を解決しなければ、原子力は早晩行き詰まる事になるのは、避けられない。

原子力行政の行き詰まりが続くと、ガスや化石燃料に依存せざるを得ない電力会社はさらに増えるかと思われます。

しかしながら、ガスや化石燃料の埋蔵量って、この後どのくらい持つんでしょうね?

電力供給技術に加えて、おっしゃるように蓄電技術は重要なファクターでござるな。

今も家庭用蓄電設備を売ってる企業はいくつかありますな。

もっと大規模となると変電所とセットで蓄電所が出来るのだろうか?

話はころっと変わって某的には、電気自動車よりも、水素自動車を日本の基幹技術として育てて行くべきだと思うでござるよ。

未来はとりあえず置いといて、ソーラーパネルの電気高額買い取りのつけを、以外の一般家庭が補填する制度は早く何とかしてほしいものだ。

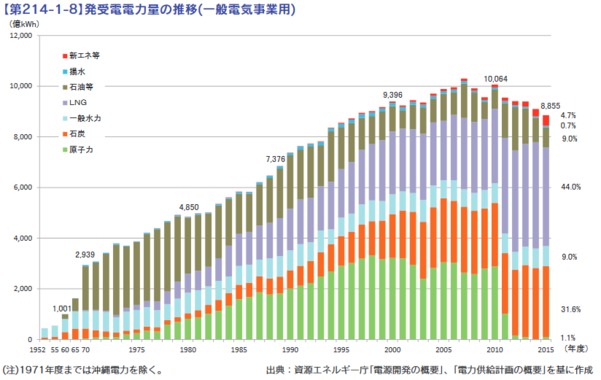

2017年版経済白書からの引用です。LED照明普及のタイミングに重なって、全体のデマンドが減少していることが見て取れます。

世の中、LED照明への置き換わりがかなり進んでいますが、もうしばらくは下押し傾向に向かいそうに考えています。

Ra値の低いLED照明が多かったのには辟易していたのですが(例:一時期のコンビニの色温度の違うLEDを用いた照明など)、最近はRa82~3程度のものが一般的になってきたのは喜ばしいことです。

太陽光発電←現在だと、色々と制限が厳しく、また、農地だと除外がほぼ出来ない。耕作放棄地でも無理。メガクラスの発電だと色々と厳しく。

山林だと送電線を引っ張ってくる費用だけで驚いてしまう時がある。

50Kwクラスを単発でやるしかないかもしれない。

水力発電←水利権がうるさすぎる!!水は減らさない、ゴミは除去しますって言うてんのに駄目の一言で話が進まない。お役所に水利権で伺ってもタライ回しに。発電方法は海外のであるが水利権でブレーキをかけている。

地熱発電←地元の温泉組合が反対!!温泉が出なくなる、温度が低くなる!!爆発する!! 温泉を汲み上げた時に出ている蒸気だけくださいって言っても駄目。どこかの温泉は熱くて入れないから湯もみして温度を下げるならその温度をくださいと言っても駄目。

バイオマス等←燃料が意外と海外かの輸入、最近、海外の販売業者が値段を釣り上げてきた?また、国内でも取り合いになってきて発電したくても燃料が間に合わない?

風力発電←私の所が意外と風がない場所なので・・・。海辺なら良いかもねただしメンテナンスは高いみたいですね。

上記の発電で色々と勉強していますが多々、ご指摘があるかもしれませんが、電気が足りないじゃあ発電所を作ろうって動いても、行政やら◯☓団体が邪魔を(ノД`)

これからEVなど電気を多く必要とするのに足りないよ。節電も良いけれど無いものはどおにかしないと。

昔は大臣自身が、地元民に頭下げて回ってダム建設にこぎ着けたなんて話を聞いた事がある。

それぐらい国策として電力が必要だった時代は、遠い昔の事となったのであろうか?

都市部の大停電が常態化でもしない限り、もはやお役所大号令など無いのかもしれませんね。

余生は田舎で釣りしながらのんびりと

って言ってた叔父があの事故が原因で住んでた所を出て行く羽目になったの見て以降原発に関しては「もう、ええやろ」と考えが変わってしまった

個人的には多少、電気代が上がろうが文句は言わない事にしてます。

反対だが節電しないで震災以前と同様、それ以上の電気を使うなんて事が

許される状況では有りません。

アンペア上限を下げるか、電気使用量が多い家庭に追徴料金を設けるかですね。

また、立地は汽力発電は消費地に近いところでできるだけ海水が使える場所になります。

ではなぜその他の発電がダメか峯尾さんの意見にちょっと補足しておきましょう(∩´∀`)∩

安定発電ができそうな方から

①水力発電

開発できる場所がほとんどない。あっても反対されることが多い。

②地熱発電

もう採算が取れそうな場所がない。

水平にパイプを山体に入れて水平に戻せる場所がない。

ちょっとでも角度を付けると不採算になる。

③バイオマス等

そもそも途上国等の食料を生産するところを削って燃料を生産するため倫理

的にNG。

先物で燃料価格が高騰。

ごみ発電のほうは安定的に均質なごみを確保しにくい。

④家庭用のマイクロガスタービンや家庭用の燃料電池等の発電

高コストなうえに電力をすべて賄おうとすると熱がいっぱい余る

現状では1kw発電しても本体で800wの電力を消費する感じ。

稼働時間は約9時間でも思ったほど長くない。

⑤太陽光発電

そもそも安定して発電できない。

不安定な発電に合わせるのがしんどくて太陽光の受け入れを中止した電力会

社がある。

ごみから作ってるのにびっくりするくらい高コスト。

⑥風力発電

やっぱり不安定で風任せ。

新型は風が止まっても羽を動かし続けるため無風時は電力もいる。

また強い風の時はロックして羽根を止めないと壊れる。

ニュースになってないが結構倒れてる。

仕様書が海外仕様で工事があやしい。

火災になっても燃えるのを待つだけ。

住宅地に建てるとうるさいうえに低周波振動で人体に影響がある。

では水力を75%にした国がすごく電源的にいいのか?というとそうでもありません。現に達成したコスタリカですと、負荷変動に発電が追従できないため朝晩の2回電源電圧が100%ほど変動しますw

なので現地では朝晩2回電源を切ってましたw

結局現状の技術ではベースロード負荷と負荷追従できる発電のベストミックスが必要で、日本ではさらに燃料価格が高騰しても費用変動ができるだけ小さくなるように多種類の燃料を使う必要が出てきます。

EUの後出し規制で、今後もうガソリン車もハイブリッド車もやめてEVじゃないとうちは走れなくするぞーっていう魂胆からきてます。

あれだけ推進してた環境にやさしいディーゼルからの手のひら返しです。

実際は全然優しくなくて公害の騒がれてた時代の日本並みに空気が汚れてましたが(笑)

EUがそれを推し進められるのは主にフランスの原子力発電のおかげなんです。

日本が真似するような内容じゃないのにね・・・・

現在の国のエネルギー基本計画は策定から3か年が過ぎ、昨年の夏から基本政策分科会において見直しに向けた議論が行われています。

この計画の改定案についてはパブリックコメントが行われる予定ですが、それに先立ち、ちょうどいま(1/9~)、意見箱という形でエネルギーに関する国民の意見を募集しています。

ご参考までに。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/opinion/

寒月さん良い情報を有難うございます。

私も過去に何度かパブコメには意見を出しましたが、最近はさぼっていましたので、また出すようにしたいと思います。

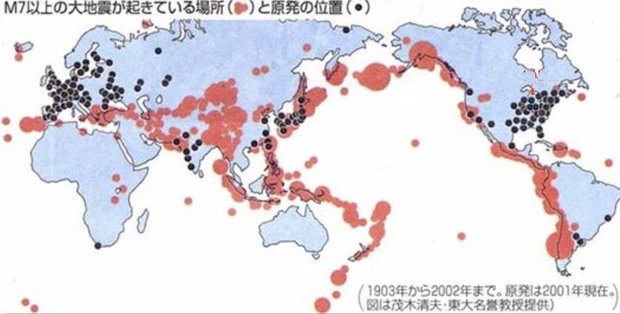

ちなみに、原発リスクの低い地盤の国と原発リスクの高い地盤の国が一目瞭然の世界地図がこちら(↑)です。

その辺りのデータをもう一度精査してみます。

原発は2040年頃までに結論だせばよいかな。

2050年までには関電も高浜原発、大飯原発が廃炉になりますしね。

しかし分かりにくいですな、パブリックコメントの前にさらに意見箱ってどんな使い分けなんだ、その次は目安箱とかだったら、笑える。

こんな形で2段階意見聴取ってどんな意味があるんだろう?

お役所としては基本的にパブコメだけで済ませたかったのでしょうけれども、昨年11月の第22回基本政策分科会において、委員から「結果に対する意見ではなく作る段階でのコミュニケーションが必要」という趣旨の求めがあったようですね。(第22回議事録および第23回辰巳委員提出資料より)

因みに、第23回(29年12月)のテーマは原子力と化石燃料でしたので、その時の資料1の一部はこちらでのご議論の参考になるかもしれません。

本当にシバレル寒さですな。雪かきは凍る前にお早めに。(笑)

という事は制度設計(って言うのかな?)の前段階が意見箱で、ある程度の設計を公開した後に求めるのがパブコメって感じなんでしょうかね。

それにしては、コメント期間がシームレスなのが何か違和感がありますな。

日本の場合は発電要素としての燃料に関し、8割以上は純粋に輸入依存ですから、エネルギー安全保障の点から考えても火力に大きく依存しすぎるのも考えものです。

かと言って再生可能エネルギーは分布が局所的だったり、何だかんだで「補助金を出してレベルを合わせてやっと均衡」程度な状況でもありますし、それぞれの発電要素に応じたメンテナンスリスク(太陽光発電だったらパネル寿命、風力だったら風車など)を加味すると「果たしてお得なんですかね?」とは個人的に思っています。(正直なところ個人的には全くお得だと思っていないのは、諸外国の例を見ると明らかな気がしますけどね)

原子力も現状よりさらに効率を上げつつ加速器駆動未臨界炉など、様々な技術を組み合わせて利用するなど、最終的には全てにおいて「技術を正しく維持・更新し続けることで利用するしか無いのかな?」と言う感じです。

それと消費電力削減については「今後とも様々方面で技術革新による省電力化が推進できたとしても、別の観点で消費電力は増えるだろう」と推察します。要は電子デバイスの多様化で結局のところ「電気を使うものが増えてくる」と言うのがその理由です。

要は「電気を減らしたきゃ人間の生活を不便にしてでも規制するしか無いんじゃ?」ってことなんですけど、それって結構な暴論では?とも考えてしまいますね。今の世の中、電気の使用に制限を掛けられたら結構経済活動まで萎縮するパターンもありますし。既に先の震災でそれを皆様経験されている、と私は考えています。

日本でも泊3号機、東通原発、原燃六ケ所村を除き廃炉となる。

すると、コップ会議でのco2削減が原発に依存度が大きいため削減目標自体破綻する可能性がある。

ベースロードに否定的なコメもありますが電気代を低く抑えるためには必要な電力システム。

幸い素晴らしいデータを提供して頂いた方がおりましたので参考にしますとIGCCで二酸化炭素排出量は石油火力発電とほぼ同じ、IGIFですと6まで減少しています。

co2排出量の高いLNG発電は5.8ですからほぼこの水準はクリアしたことになります。

ちなみに日本ではコンパウンドサイクル発電1600度級で3.2まで低下しています。

石炭火力発電は流水水力同様ベースロードとして必要な発電システムだしこれとミドルとしてCC発電やダム式、水路式水力、ピークとして揚水水力が日本の発電を支えています。

これにパックアップを前提にベースロードに分類される風力発電とピーク電力に分類される太陽光発電があります。

太陽光は一日最大発電量ベースで3時間であるためピーク電力としています。

また、自然再生エネは必ずパックアップ電力をも稼働しないと使えない。このパックアップのco2を加算しないと正しい二酸化炭素排出量にならないと思います。

dark side of the moonさんからの資料提供です。このグラフから石炭火力発電は最先端技術を駆使すれば一昔前のLNG発電に匹敵する数値まで二酸化炭素排出量が削減されているという事実。

石炭火力発電はLNG発電ともに必要な発電方式として位置付けられると思います。

発電効率64%の最新ガスタービン、旧式石炭の代替でCO2を70%減http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1801/31/news026.html

さらに廃熱利用もできればもっと効率上がりますね(*´ω`*)

騒音はさておき、脱硝装置が本体の何倍もの大きさが必要なので、なかなか町中に置くことはできませんがorz

>さらに廃熱利用もできればもっと効率上がりますね

ちょっと勘違いされているようですが、これは既に「排熱利用による蒸気タービン発電との複合サイクル」になっています。

逆に言えば、排熱を利用したコンバインドサイクルでなければ、ここまでの高効率化は無理なんですよね。

もはやコンバインドサイクルのない火力発電設備は時代遅れですよね。

むしろそのさらに排熱を冷暖房やプールに生かせたらとw

時々脱線はあるにしても、こんなに専門知識がある方々が議論できる場だったんですね。あ、決して茶化しているわけではありません。

病院のコジェネや、地域冷暖房システムと組み合わせることを言おうとしたんですかね。

韓国では、都心の公園地下に大規模なGTCCを作って地域一帯に熱供給する計画を進めているようですが、需要地近接型発電所への転換の好例だと思って大いに期待しています。

ナチュラルチラーユニットに廃熱入れて、周りのビルに冷暖房とか

廃熱で果物・野菜栽培とかいいと思いません?

あとは化学反応用の触媒としての熱利用とか夢広がりますね

BOD下げるときの汚泥処理にも廃熱が使えそうですね(*´ω`*)

#だいたいそういう場所から遠いのが相場ですがorz

需要地近接型発電所で、私が知っている国内の大型案件は、東京ガスによる「新宿地域冷暖房センター」で、現在の8,500kW(4,000kW1基、4,500kW1基)から2万kW級に増強する予定という記事を2013年に読みましたが、今だに完成していないようですね。(供給床面積226万㎡、世界最大級の地域冷暖房センター)

http://www.tokyogas-es.co.jp/case/redevelopment/shinjuku_district.html

もう一つ、さきほど紹介した韓国の案件は、ソウル市内の地下に80万kWの火力発電所と10万世帯分の給湯・床暖房用の熱を供給する計画で、地上は文化スペース、公園、図書館・博物館・映画館・スポーツ施設を整備するとかで、地上に建設するのと比べると、追加費用は10%以内と言ってますが、果たして本当に完成するのか?2013年頃に着工したというニュースを目にして以来、何の情報も流れてきませんね。

(世界初の地下火力発電所、ソウルに建設)

http://japanese.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=104646

機器冷却に関しては PUE値で限りなく理想状態に近い冷却を実現しているところが日本国内でも何箇所か有りますけど、結局機器排熱だと温度が低すぎて使い道が立たないところはあるといえます。

それこそデータセンターの排熱を更に高温化して熱資源に回せれば良いんですが、流石に温度が 50度程度では効率悪すぎますよねえ。(苦笑)

※様々見ていくと建物全体で熱発生を抑えるようにしているところも

見かけますが、結局電気を使うものは高密度化するだけなので、これは

仕方がないのかな?とも感じています。

(実務で関わっているものの感覚として)

何らかの方法でアプローチ(冷凍機や冷却塔の出入口温度の差)を稼げたりしないと、物理的に低温の熱回収は難しいですね。

ナチュラルチラーでも蒸気がいっぱい作れるくらいの温度と熱容量がほしいところです。

例:パナソッニクナチュラルチラー

http://esctlg.panasonic.biz/iportal/CatalogPageGroupSearch.do?method=catalogPageGroupSearchByCatalogCategory&type=clcsr&volumeID=PEWJ0001&catalogID=342860000&catalogCategoryID=1651740000

あとは吸着式冷凍機というものもあります。改良型がすごいレスポンスなのでよかったらどうぞ

※今までCOP1.0行かなかったのが改良型でいきなりCOP10くらいになってる(; ・`д・´)

https://www.chuden.co.jp/corpo/publicity/press2002/0220_2_2.html

サーバーと雪利用のハイブリッドだとこういうのもあります。

補助金がないと無理ですね~orz

http://www.yomiuri.co.jp/eco/feature/CO005563/20170417-OYT8T50026.html

日本の産業部門・民生部門における最終エネルギー消費では、それぞれ年間1兆kWhにものぼる熱エネルギーが排熱として損失していると推定されています。電気事業連合会の発表した資料によると、2015年度の発電電力量は約8600億kWhだったため、排熱を全て電力に変換できれば、日本全体の電力需要をまなかえる計算となります。

ただし、これら膨大な熱損失は、大部分が未利用のまま廃棄されています。太陽光のない宇宙用電源、僻地用の無保守電源として実績がありますが、その他は民生用、運輸用、産業用ともに開発・試作または基礎研究段階のものが多く、実用化されているものは極めて少ないのが現状です。

https://pps-net.org/column/16635

とは言え、2019年1月1日にオープンするストックホルムのデータセンターでは、廃熱を暖房会社に販売し、街全体の暖房需要の10%を供給する予定だとか…

http://ideasforgood.jp/2017/02/24/stockholm-data-parks/

http://www.cafe-dc.com/energy/multigrids-5mw-data-center-in-stockholm-will-recycle-waste-heat98921-article/

Dark Side of the Moonさん>

確かに極端な温度差がないと今のところは熱回収→エネルギーとしての利用までたどり着けないのが現実ですね。

ストックホルムの事例も最終的に「冬季の気温差が鍵」なんだと思います。

ちなみに雪を使った冷却では既にさくらインターネットの石狩 DCが実現していますけど、あそこも自然空冷だけで済んでるわけではないですからねえ。

※一年中冷涼なところであれば良いのでしょうけど、そういうところは

得てしてそれ程電源事情や通信事情がよろしくなかったりするので。

それ以前に環境アセスメント段階で既存住民から反発は出そうですね。

それとデータセンター立地については未だに「高周波・電磁波による健康被害」を口にする方々が少なからずいらっしゃるようで、個人的には閉口してしまいます。身近で携帯電話やら電子レンジを使っているのであれば、電磁波被害と言ってもねえ.....、とは感じてしまう胸の内です(v_v)。

可視光線や遠赤外線、紫外線も電磁波なんだけど\(^o^)/

自分たちの都合が悪くなると聞こえなくなる人だからしょうがないのかなーw

使う数値は以下の通り

石炭火力発電 864

石油火力発電 695

LNG火力発電 476

CC火力発電 376

単位g-co 2/kwh

比率

石炭火力発電 35.8

石油火力発電 28.8

LNG火力発電 19.8

CC火力発電 15.6

単位 %

二酸化炭素排出量の係数に比率を乗じた合計は662となる。

太陽光発電は最大電力で一日3時間として計算すると

太陽光発電1kwあたりパックアップ電力1kw必要な為

662/2×3h+662×21h=14895

14895/24h=620

パックアップ電力の稼働率により二酸化炭素排出量は違いが生じるとは思いますが最新型の石炭火力発電と大差ないとの結果が算出されました。

変動の激しい太陽光発電のバックアップ電力に石炭火力ってあまり現実的ではないと思いますよ。

瞬時に追随するバックアップ電力としては、現状ではガスタービン式の一択ですが、2030年頃までには大型バッテリーに置き換わっていることでしょう。

「最近まで、朝夕の需要急増時対策のピーク電源として、バッテリーはガス火力より数倍高価だった…それがコストが激減し…接地面積が小さく、空気を汚染さず…即時対応に優れ…最良の選択肢に浮上」

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-30/tesla-s-battery-revolution-just-reached-critical-mass

「世界で高まる危機感、系統安定化の本命は蓄電池だ〜欧米で本格化する電力ストレージ事業〜」

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/031400075/122000007/?P=1