JavaScriptを有効にしてお使いください

JavaScriptの設定方法はこちらの検索結果を参考にしてください

切実に悩んでいることがあります。読点って、どのタイミングで打つんですか⁇打ちすぎるとおっさんのメールみたいになるし、(いや、私も良い年齢ですが)打たないと息継ぎができない!と言われるし。ホント、小学一年生並の問題なのです。どこなんですか?教えて、偉い人。

メンバーがいません。

がおっさん的ですね

まさしく小学生の時に、キミの作文は読点多すぎですって先生に言われた(^^;

やはり、決まりがあるのですね!出版界の目安、参考にさせていただきます。

それに、文のまとまりですね。確かに理解しやすいです。

あー、なんか喉の奥にあった小骨が、取れた気分です。

と書かれると、とてもレスしにくいですねw。

でも、私、読点多い方だと思います。その自覚があります。なので、勇気を出してここに書いてみようと思います。

基本的には、読んだ時のリズムに合う様に読点を入れています。

それに加えて、読み手が誤読しないか、平仮名が続いて読みにくくなっていないか、そういう事を意識して入れているつもりです。

ただ、こういう横書きだと、縦書きよりも読点が多くなりますね。自分の中で、横書きの見辛さをカバーしようとしてしまっているのだと思います。

ちなみに、最初に打ったテキストのままだとかなり読点が多いので、読み直して削りを入れます。…削ってこれ、この状態です。

逆に言うと、こういう読点のリズムで、私は読んだり喋ったりしているんですね。

自分的には、読点多いけどこれがベスト!と思って、こうして書いています。

(あ、改行も多いですね。

でもスマホでの閲覧に最適化してるので、PCで読むと自分でも「なんじゃこりゃ?」と思う事は、よくありますよ。)

私もちゃんと学んだわけではないので、感覚です。

だーっと書いて後から読み返して、リズムよくないところを調整する感じですね。入れたり、外したり。

あと見た目ですね。文章長っ!って思ったら、句点で切ります。

出版界の目安、参考になりました。

ありがとうございます(*^^)v

推敲やチェックをしていらっしゃるんですね。

読点が多過ぎはしないか、リズム感は良いか、どちらもわかりやすい文章にするための大切な作業だと思います。

私はそれが足りないんだと思います。こうやって文章を打ってはいますが、話しかけるように書くことって大事ですね。

と、アドバイスをいただいて、少し注意しながら書いております。前よりは良くなった…と思いたいです。

>いやいや、ベテランさん、Gマスターさんは偉い人ですよ!

ここでの称号は名刺に書けるような肩書きではなく、入り浸り度、遊び人度を表していると私は思います。

昇進試験もありませんし(笑)

偉さの目安にはなりませんよ。

ランクアップを虎視眈々と狙っております。

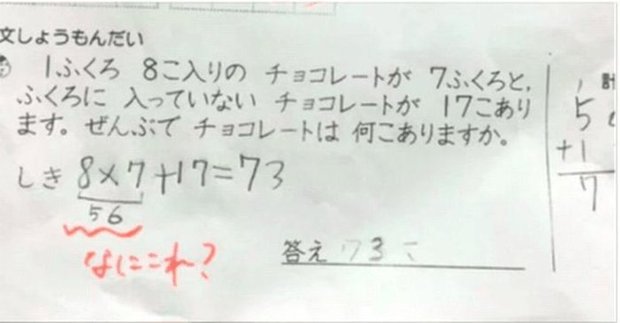

小学一年生の国語のテストで。

記述問題で❌をつけられました。どう考えても間違いでは無いと思ったので、先生に聞きに行きました。

「まだ習ってない漢字を使っているから❌です。」

…。

今だに忘れませんw。

習っていない感じを使っていたから、って理不尽!でも、私も「テストに書く名前の漢字は習ったものだけ使いなさい。」っていわれてましたね。自分の名前なのに…

はじめまして

意味とか強調で意図的に入れるけど本当はないものですよね口語では。

多過ぎても少な過ぎても無くても、文句は言えます。

なら入れたい時に入れ、入れたくない時は入れない。

もし気になるのであれば、全文打ってから読み返して「ココかな?」っていう場所に入れると良いと思います。

>「まだ習ってない漢字を使っているから❌です。」

マニュアルバ力…ですね。

記述問題でそれはまだ経験ないですが、答案用紙や持ち物に書く自分の名前なども、習ったものだけ使用可。

採点済みのプリント類を返す時など、係の子が読めないと困るだとか、低学年だとそれなりに不便もあるようです。

友達同士で名前の漢字教え合ったりしてて、たまに「何でそんな字を知ってる!?」みたいなのを読めたり書けたりする事があるので、習ってないから使用禁止には私も「何じゃそりゃ」と思ってます。

友達の名前なんて、字をおぼえる絶好のチャンスなのに。

国語ではありませんが これも「かけ算は習ってないから」

不正解のようですね(^_^;)

先生方は教えていないことをされるのが許せないんでしょうか(*^O^*)

今日中に食べましょう

今日、十二食べましょう

禿鷹、超面白いから見に行こう?

禿げた課長面白い、絡みに行こう?

変体仮名の時代って、句読点ありましたっけ?

現代語ならではのような気がします。

句読点の代わりに、スペース(半角やの全角やのっていった味気ないやつではなく)空けたり、改行したり、読みやすさ(読ませやすさ?)の工夫が自然とされていた気がしますね。

別解:ハゲ(カワハギ)、鷹、蝶、面白いから見に行こう。

日本も大昔は漢文で表記するのが公式ですから、その頃は句読点無しが普通のはずです。

その後に混ぜ書きや平易な仮名書き文(変体仮名など)が現れて。

教科書の写真資料や博物館の現物には句読点とか…無かったような気がしますよね。

でも、漢文でも区切りというか句読点というか、そんなの付いてる物があったような気も…。時代が新しいから、かな?

昭和初期なんかの文書だと漢文で書いてても句読点があったような気がします。孫文にまつわる外交文書の現物を、台湾の博物館で見た時には漢文ベースでも句読点ありましたね、多分。

今、ざっとぐぐったら明治30年代に句読点や変体仮名など表記法について国が定めたそうです。口語と文語の統一を図ったあたりから、日本語を表記するにあたって句読点による読解補助の必要性が高くなったのかもしれませんね。

昔、変体仮名(同一音に於ける異体字)が仮名に存在してた当時であれば、同一音であっても、異体字で書き分けする事で違いを出して誤読を防ぐ、と言ったテクニックも使えた訳ですから、句読点の必要性は今よりもずっと低い物だったのでしょう。

明治三十年代の日本語表記改革で、それまでなんとなく使われてた句読点が正式化した…くらいの感じでしょうか。であれば、句読点が表舞台に立つのは20世紀に入ってから、と言う事になります。割りと新しいんですね、句読点って。

(ま、よく考えたら、太平洋戦争以前の公用文はまだ漢文ベースの文体でしたからね。日本語表記が今の形になったのは戦後ですから。)

蛇足ながら、ウィキペディアに面白い記述がありました。

“芥川龍之介は「僕等は句読点の原則すら確立せざる言語上の暗黒時代に生まれたるものなり。」と書き残している”

…。

今でも結構、表記の暗黒時代、な気はしますけどねw。

wagami先生来た〜(笑)

そういえば謡(うたい)とか床本(ゆかほん:文楽での太夫の台本)には句読点(のようなもの)あったような気がします。楽譜に近いから、ちょっと違うかも知れませんが?

うおぉ!私の読点はどこ?などという拙い疑問から、教育、ぎなた読み、入試、変体仮名、漢文まで!なんて知的なスレッドになったのか!

漢文、高校時代に大好きな科目でした。その時には句読点ありましたね。まぁ、中等教育だから当たり前といえば当たり前なのですが。

芥川龍之介。

私も彼と同じ考えを持った、ということでよろしいでしょうか?(笑)

因みに漢字の止めハネ払いや数学の解法では相当被害を受けたクチです、高校くらいからは逆に一部の先生から一目おかれる事が増えましたが。

#正規の方法なんてクソ食らえですな