DIYでカメラ遊び🔧🎨(旧「100均の自撮りレンズでチープに宙玉を楽しむ」)

宙玉(そらたま)ってご存知ですか?実験写真家の上原ゼンジ氏が考案された、透明球を接写撮影してボケた背景と宙に浮いた水晶玉のようなもののコントラストを楽しむ写真の技法です。

http://soratama.org

私は偶然TVの番組(タモリ倶楽部)で知り、知ってから半年くらい経って、100円ショップ(ダイソー)で自撮り用にスマホにクリップする魚眼レンズを売っているのを見つけ、それを使ってスマホ用の宙玉レンズを自作することを思いつきました。

ダイソーの自撮りレンズでチープに宙玉を楽しむ

https://king.mineo.jp/my/65b720658199a3dc/reports/17535

(↑これはコメント受付終了しています)

その後継スレッドが本スレッドです。

スマホカメラの宙玉工作で始めた本スレッドですが、現在では宙玉に関しては下記のサイトマップのように役割分担して、ここでは宙玉作品に至る前の工作やテクニックに関することで、「資料室」に追記するほどまとまってもいないようなことをメモとして残したりやりとりする場にしています。

🐾【サイトマップ的なもの】

🔧🎨「DIYでカメラ遊び」(このスレ)

a)テンプレ:宙玉を含むカメラ周りの工作のご紹介

b)コメント欄:宙玉を含むカメラ周りの工作にまつわるお喋り

🖼「宙玉ギャラリー(旧「スマホで宙玉を撮ってみよう」)」

>https://king.mineo.jp/my/65b720658199a3dc/reports/28448

c)テンプレ:作品サムネイルのパッチワーク

d)コメント欄:宙玉写真作品のアップと鑑賞の場

🗂「宙玉写真のためのDIY資料室」

>https://king.mineo.jp/my/65b720658199a3dc/reports/36200

e)テンプレ:スマホ宙玉の作り方のまとめ

f)コメント欄:デジカメ(スマホ以外)やアプリを使った宙玉についての情報

カメラも写真もとくに趣味でなく、フルオートモードでしか使えなかった私ですが、このスレをきっかけにミラーレスカメラを中古で買い(笑)、カメラ周りの工作をして遊ぶようになりました。

既製品を買ってメーカーの想定範囲内で使ってみるだけでは芸がなさすぎてつまらないです。かといって誰も真似できないような凝った工作ができる腕もなく、その両極の間をお気楽にブラついています。

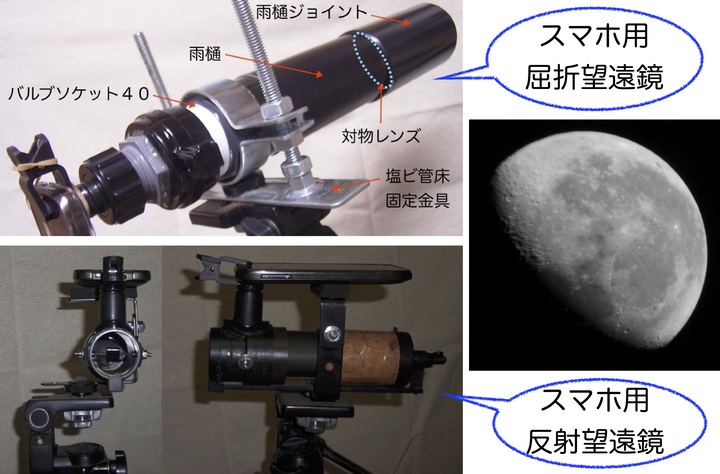

宙玉レンズと使う材料が被っている、月も宙に浮いた球だし、という理由で自作屈折望遠鏡でスマホをコリメートさせて月を撮るということに手を出しました。

はじめは鏡筒を宙玉と同じポテチの紙筒で作っていましたが、今はプラスチック製に変えています。

反射望遠鏡に憧れがあったので、「大人の科学マガジン」の付録の反射望遠鏡にスマホがつくようにしたものもありますが、鏡筒がヤワすぎて使い勝手がよくないです。眼視で気軽に月を観るにはいいおもちゃなんですが。

月のように観察しやすいものでも、写真撮影に手を染めるとしっかりした望遠鏡とデジカメでやってみたくなるものです。近頃おもちゃのレベルではありますが私には分相応だと思われるレイメイ藤井のRXA124という反射望遠鏡を買い、拡大撮影にチャレンジしています。

今の所この望遠鏡自体にはDIY要素はあまりない(光軸調整できるように改造できるかもしれませんけど(^^))ので、自作赤道儀との絡みでコメントしてゆくつもりです。

左上:【格安魚眼】

レンズ 交換式カメラのレンズフィルタとしてつけられる宙玉を作ったあと、同じ手でスマホ用のアダプタレンズをフィルター化して遊べることに気づきました。

そして300円くらいで、235°魚眼のスマホ用レンズを入手して魚眼フィルター化。

本物の魚眼レンズには遠く及びませんが、値段は1/100で雰囲気を体験できます。

のちに、魚眼レンズとしては破格の安さの"Meike 6.5mm F/2.0 アニュラス 魚眼(MF)レンズfor Sony Emountカメラ【中国製】 (Sony)"をAmazonで買いました。Huginというフリーのスティッチソフトと組み合わせて360°パノラマ写真などを楽しんでいます。

左中:【立体視】

魚眼と同じ発想で、スマホ用の3D画像撮影レンズを、レンズフィルタ仕様にしてみました。画像はケラレるのでトリミングしなければなりませんが、それでもスマホで使うよりはるかに画素数の多い画像を得られます。

裸眼立体視も可能ですし、近頃は100均にも売っているスマホ用3Dグラスを使えばもっと簡単に立体風景を見ることができます。

左下:【スマホでチルト】

一眼カメラでは、全体にピントが合った商品写真を撮るために、また現実の風景をわざとピントを外してジオラマ風に写したりするために、カメラのイメージセンサに対してレンズを傾けるティルトアダプタというものがあります。

クリップレンズを首振りにして、スマホでそれに近いことができないかと考えて、スマホ用ティルトレンズを作ってみました。

ティルトさせた状態でタッチフォーカスの場所をうまく選んでやると、パンフォーカスか全ボケかしかできない私のスマホカメラでも前ボケや後ボケの写真を撮ることができます。

中:【安レンズ でボケフォト】

スチルカメラ用ではなく、監視カメラやTV用のCマウントレンズ は趣味のボケフォトには持ってこいです。一眼レフとオールドレンズ を使った本物のボケフォトはプロに、隅々までピントと露出が合った優等生写真は最新スマホに任せて、ときどきこういう写真を撮ってマッタリするのは気分が良いです(^^)

右:【万華鏡】

透明球に変えて万華鏡をカメラレンズ でのぞいてみるのも面白いです。

ボケを生かすと何が写っているのかわからなくなって、自然の景色をオブジェクトにして楽しむことができます。

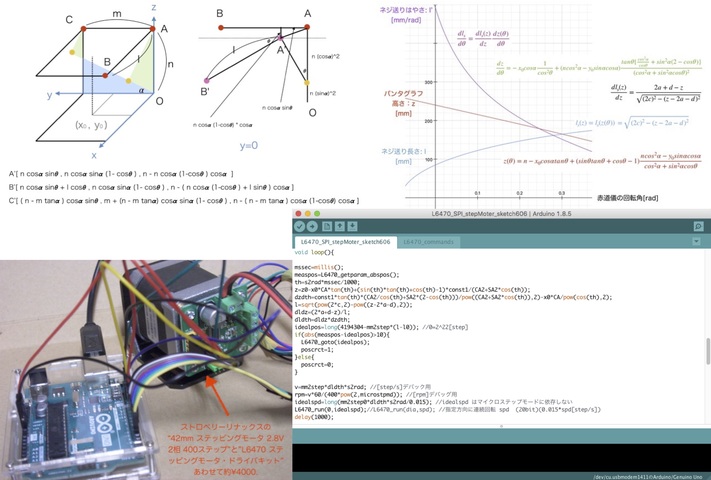

星空を宙玉に閉じ込めた写真を撮ってみたいと思い、しかしカメラの露光時間を延ばすだけでは星が日周運動してしまう(それはそれで、面白くはありますが)ので、運動をキャンセルするためには赤道儀というものが必要になると知りました。

宙玉をきっかけとしてカメラを触りだした素人ですから、そんなことも知らなかったのですね(^^;

調べ始めるとこれも奥が深い世界で、カメラ周りのDIYとして格好の素材です。

左上:1号機:24時間タイマーを利用したAC100V電動式

左下:2号機:板2枚と蝶番、M6ねじを利用した手動式

右:3号機:重量物を載せられるようにした2号機の発展型(ヘリクロス式(http://kikuta.o.oo7.jp/02-dobdai.html))

→手動でも使えますが、電動で台天板の回転速度を地球の自転速度と一致させるために、ステッピングモーターと制御用マイコン(Arduinoを利用)を接続します。

基本的なプログラムはもうできていますが、RXA124(卓上反射望遠鏡)を使って楽しく勉強しつつブラッシュアップしてゆきたいと思っています。

ヘリクロス式赤道儀はさほど工作精度が求められない(したがって材料・部品がホームセンターで手にはいるような汎用品で良いので安く済む(^^))代わりに、望遠鏡を載せるテーブルを一定速度で傾けてゆくためにはジャッキのネジ送りスピードを刻々変えてやらねばならならず、さらに上の2号機のようにタンジェント関数1個だけの単純な関係式ではないため、自動化にはマイコンの力を借ります。

私はマイコンのプログラミングも電子工作も全く素人ですが、Arduinoはこの手の製品では圧倒的な人気があり、先人の資産がたくさんあるためにwebを徘徊して見よう見まねでもどうにかなります。

オープンプラットホームのおかげでハードウエアは安く、プログラム開発環境も無料です(PCは必要です)。

はるか昔に勉強した関数の微分が今になって役立ちました。

目的が違うとはいえ、天文学者でもあったニュートンが発明した微分積分という数学を使わせてもらって、これまたニュートンが発明した反射式望遠鏡を使って月を観るんだと思うと感慨深いです。

宙玉専用のスレッドを別に立てた今では、このスレは閑古鳥が鳴いて私の独り言になっている感がありますがw、「ギャラリー」「資料室」と違って雑談歓迎です。

よろしければコメントをお待ちしています。

♻️本スレッドは 12/1 にタイトルを変更しました。

(旧)100均の自撮りレンズでチープに宙玉を楽しむ

↓

(新)DIYでカメラ遊び

まさに目から鱗です。

手動赤道儀のハヤブサを買おうかと思っていたんですが、原理がわかってしまうと、(載せようとしているものが軽いこともあり、)自作もできそうだなーと考え直してwebをうろついているうちにその動画を見つけました(^^)

全く、このかたの着想と実行力はすごいですね。

http://www.geocities.jp/rascal_fh2/A-jisaku-Web_camera-1.html上記のサイトを見て

USBカメラいいねーと思って、手動フォーカスで調節ネジを回しまくればレンズが簡単に外れる物を手に入れたりしました。

基本的にCOMS素子をで直接受像するっぽいですね。

あと必要なのは塩ビ継手と「望遠鏡」ですwww

カメラ映像を沢山重ねて感度や解像度を上げる処理をするらしい?

200MPくらいでも、処理すれば木星の大赤斑や土星の輪が撮れるんですねー。

天体観測趣味にどこまでハマるかと懐具合と…

本当に、どんな望遠鏡を手にいれるかが悩みどころですね(笑)

一つ上の私のコメントの、"200MP"は"200万画素"の間違いです。すみません。簡易赤道儀、作りました。

自由雲台とスマホクランプ以外は手近にあったものを使ったので、実費1500円くらいでしょうか。24時間タイマーとアクリル板、100Vタップはネジ止めでなく、横着して接着剤(100均の2液混合エポキシ)で固めました。

撮影現場では、カーバッテリーからAC100Vインバーターで昇圧してタイマーを動かそうと思っています。

今のところ、現行のAndroidバージョンになるだけで(カメラAPIがver5から新しくなって、マニュアル操作の自由度が上がったらしいので)十分な気がしています(^^)

あと、シャッターリモコンが効くのがいいなあ。

今は動画撮影まで手を出す余力がないですが、いずれやってみたい。

天の川、撮りました。嘘です。

これはプラネタリウムソフトのスクリーンショット(^^;

何度か試みてるんですが、スマホのスペックが低すぎるのか何も撮れてないです。ネットを色々調べてはいるんですが、"撮れるわけない"という記事もあり、"上達すればなんとか撮れる"という記事まで様々。

でも、撮れたとしても、このスクリーンショットほどのは無理でしょう。

もうちょっと頑張って見ます。

ちなみに、このプラネタリウムソフトは Stellarium と言います。Win(32bit,64bit)、Mac、Linux版があってフリーです。

弐号機にて、袋がかかったぶどう。背景のボケはうまく撮れたけど、玉の中がイマイチ。

色づき始めたワインぶどう。作業車が写り込んでしまった(^^;

paysantさん渋谷のマイネ王ファンの集、行ってきました(ᵔᴥᵔ)

ちょっと暗い写りになってしまいましたが、第5部のリアル掲示板(懇親会)での一枚です♪

近くにいらしたら方のお顔は隠させていただきました。

私の勝手な思い込みで、大きな飲食店を(もしかしたらお座敷を)借り切ってやるのかと思ってました(^^;

ありがとうございます。

スタッフブログも楽しみにしています(^^)/

LUCEを使って星空を撮るのを諦めて、ついにデジカメを買ってしまいました。それについてはまた今度書くとして、望遠鏡の接眼側を(ダイソーレンズとLUCEでなく)もうちょっとマシなレンズとカメラに作り直したので、比較写真をあげておきます。

上2枚は以前あげた地上約1km先の望遠写真。

右下が同じ場所をねらったもので、レンズ構成は

対物:アクロマート(f=220mm,口径50mm)

接眼:VixenLV25(f=25mm)

カメラ:リコーCaplioGX(2004年発売のコンデジ)

アイピースLV25は昔買った(1万円以上(^^;)本気のレンズです。

CaplioGXは絞りやシャッタースピード、ISOなどをある程度マニュアル設定できる、当時の高級コンデジです。500万画素で、今のスマホカメラに負けていますが、イメージセンサの大きさと光学ズームの面でまだ一日の長あり(^^)

解像感が少し良くなっているのと、周辺歪みが全くないのはやはり100倍値段が違うアイピースの威力ですね。

そしてこれが、目的の月の写真。(並びは上のコメントと同じ)蛍光灯を使ってAEロックをかけるのでなく、ちゃんとマニュアルで露出を設定することの大切さがわかります(^^;

コリメート撮影における合成F値・合成焦点距離の計算方法

(http://hoshi2.com/25.html)

というサイトによれば、今回の私の構成は、

合成焦点距離:748mm

合成F値:F3.1

なんだそうです。

カメラのズームを一番望遠側にしても、月はモニター画面の1割程度の面積にしか写っていないので、アイピースをもっと短い焦点距離のにかえて画面いっぱいを使えばさらに解像度は上がるかも。

新しく買ったデジカメの練習です(^^;宙玉ではないけど、構図は同じ。(我ながら芸のないことです💧)

MacのiPhotoでレタッチやトリミングをしようと思ってましたが、Googleフォトのクラウド(無料)にあげればほとんど同じことができるみたいですね。

宙玉構図で練習もう一枚、賀茂茄子と空

高価なアイピースVixenLV25にかえて、望遠鏡キットに付いてきた安物アイピースを使った写真も撮ってみました。(左下)2つのアイピースは長さも差し込み外径も違うので、鏡筒ごと作り直しました。

焦点距離10mmは、ダイソーのレンズ(右上)に近い画角です。(小屋の大きさに合わせてトリミングしているのでわかりにくいですが)

LV25より倍率が高いので、写った範囲に対する画素数が多いぶん、解像度は上がっています。(拡大表示するとよくわかります)

合成焦点距離:1870mm

合成F値:F7.7

倍率アップと引き換えに、明るさを失っています。

星は厳しいかなー。月撮影なら問題ないと思います。

月齢が進んでしまいましたが、今撮れた月を加えます。やはり解像度が上がったのでクレーターまで写すことができました。

しかし安物アイピースなので、色収差が気になります。(月の輪郭の上の青紫と下の黄緑)もはや、100均のレンズもスマホも使っていない(ポテチの紙筒は使っている(^^))ので、このスレで追求する望遠鏡はこんな所までですかね。

アクリル球を買ったお店(http://www.acry-ya.com)が、8月中はキャンペーンをやっているようです。アクリル板の端材を色々詰め込んだセットのようですが、アクリル球だけ買うのは送料もったいないなーという人はお得かも。

唐突ですが、宙玉に減光フィルタをつけて見ようと思い立ちました。"NDフィルター"などのワードでググるとたくさんヒットしますが、主に一眼レフの世界で、入射光量を低くすることで、シャッタースピードを遅くしても露出オーバーにならないようにするためのものです。

明るい場所で数秒〜数十秒の露光時間を取ると、様々な効果を得られるのです。

調べてみると、スマホ用のクリップ式NDフィルターも、それほど高くない値段で売られてるようですが、このスレの趣旨はDIYなので自作してみます。

いつものダイソーのクリップレンズの、レンズ以外のパーツ(上の写真の下側のもの)と、スモークグレーのアクリル板を使います。

アクリル板をダイソークリップレンズの鏡筒にハマる大きさに切り取ります。厚みが2mmあってハサミでは無理なので、はんだごてで溶かして目標より一回り大きいい円板をとります。

保護フィルム(紙)はできるだけ貼ったままでやります。

グラインダーまたはヤスリで、溶けてできたバリをとり、鏡筒にあてがって出っ張っている部分を削り…を繰り返して、このように鏡筒にはめこみます。

はじめは、アクリル板を1枚にして、ガタつかないように線径1mmのシリコン糸をパッキンがわりにしてベゼルで押さえようと思っていたのですが、頑張ればもう1枚いける気がしてきたので、

もう1枚円板を作り、ベゼルの内径分だけ板厚を1mmに薄く削りました。

それを重ねてベゼルでとめて出来上がりです。このアクリル板は全光線透過率19%と書いてあるので、1枚で約1/5の減光、2枚で1/25の減光フィルタになります。

上では検索ワードとしてNDフィルターと書きましたが、本物はガラスコーティングで波長に偏りが出たりムラになったりしないように作られているはずで、コレ↑をそう呼ぶのは気が引けるので、ここでは減光フィルタと呼んでおきます(^^;

早速、波立つ水面を凪に見せたり、繁華街の雑踏から人を消したりしたいのですが、あいにく出かけているヒマはないので、とりあえず三脚にスマホを固定して裏山で空を撮影してみます。

露光時間60秒(私のスマホはこれが最長です)、F2.4固定、ISO100です。フィルタ無しでこの条件だと露出オーバーで真っ白になるはずです。(その絵を撮っておくのを忘れましたが。)

ちょっとケラレてますけど、とりあえず気にしない(^^;

赤っぽく色がつくみたいですね。

雲の、動きが速い部分は独特の描写になります。

Googleフォトでトリミングと色調のレタッチをしました。それらしい効果が得られることがわかったので、今度はこれを宙玉弐号機にセットして写真を撮ってみます。

1/25減光フィルタをつけた弐号機で、なんてことない夕方の空。

上と同じものを、60秒露光で。

減光フィルタで長時間露光して人を消すぞ、と思い、街中にやってきました。まずは、フィルタ無し、露出もオートで一枚(上)。

そして、フィルタ無しのまま露光60秒に設定して一枚(下)。

当然露出オーバーで真っ白の絵が撮れるものと思っていたのに、なんということでしょう! 真っ白でもなく、前を通ったバイクの影まで残っているじゃありませんか!

減光フィルタがどうのという以前の問題です💦

スマホの長秒露光って、単純にシャッター開けたままにするんじゃないのか?

こりゃいかん、一旦帰宅して(通行人に、三脚にスマホ固定して何やってんだコイツ、と思われたろうな、ああ恥ずかしい(^^;)、落ち着いてもう一度フィルタ無しの60秒露光を確かめました。やっぱり、雲や風で揺れる木の葉はブレてはいますが、露出は正常です。

どうやら、低露出、一定時間間隔で数十枚の絵を撮ったものを合成処理して、最終的に正常露出になるようにつじつまを合わせているみたいです。

まあ考えてみれば、例えば「油のように凪いだ湖面の上を雲がダイナミックに流れる様子」とか、「道路の上を車のライトの奇跡が曲線を描く様子」だとかは、面倒なことを考えずに露光の間だけしっかりスマホを固定していれば自動で撮れるんだから、いい機能だし、ニーズも高いのでしょう。でもなー。

そういうことを、理屈を考えながらアナログでやるのが楽しいんだよ。

それに人を消す(正確にはそれなりの速さで動くものを写さない。明治時代の長時間じっとしていないと写らなかった写真と同じ。)トリックもやりにくい。

と思い、一眼カメラのように、本当にシャッター開けっ放しにするアプリがないか、探して見ました。

この、 夜撮カメラ の"バルブモード"は、カメラの長時間露光を真似ているようなので試して見ましたが、やっぱり賢く露出合わせしてくれるので(笑)、これじゃ遊べない。

去年アップデートは止まっているけど、これはどうかなと思って試した LongExposureCamera2 。おおっ。60秒も露光すると青空が見事に真っ白に!

これだよ、これ!

しかも私のスマホでも最長300秒まで露光できる。

いつも使っている CameraFV-5 では設定できなかったF値の設定もできるみたいです。

で、昨日作った1/25減光フィルタをつけてもう一度青空へ向けて60秒露光してみました。いやーさっぱり減光できておりません(^^;

カメラの教科書的な本を見ると、プロの方はND400とか、ND400とND8の二枚重ねとか(それぞれ1/400、1/3200の減光フィルター)も使ってらっしゃるので、私もアクリル板をもう2枚ほど重ねた方がいいのかもしれません。

しかしアクリル板を重ねると、どうしても色がついてしまうんですよね。この、一番手前にした写真は、アクリル板4枚重ね(減光約1/770)なんですが、逆光の影で黒くなるべき部分がパープルになりました。

条件を探しているうちに、アクリル板2枚、絞りF16くらい、露光90秒くらいで落ち着いてきました。

宙玉にしてみました。横長の1枚はカメラ任せの普通撮影。

下2枚が長時間露光です。

カメラが賢くコンポジットしてくれる擬似長時間露光とは、また違った絵が撮れます。(被写体ブレが柔らかいと思います。)

ただ、無料版アプリの保存画質が悪くて鑑賞には耐えないですが。

準備も後処理も手間がかかるので、気軽なスナップ写真とはほど遠い、ちょっとしたお絵描きみたいな感じです。宙玉弐号機プラス減光フィルタ、LongExposureCamera2の長秒露光にて、夕焼け

玄さん、何度もチップいただきましてありがとうございます。お礼を書き込まなきゃと思っていて、毎回いざ書き込む時には忘れてしまっています(^^; ごめんなさい。

諦めたLUCEでの星空撮影ですが、どうやら本当の長時間露光をしているらしい LongExposureCamera2 で一応、夜空を撮ってみました。

きちんと三脚に固定し、Fを解放にして、肉眼で星が見えるあたりに向けて60秒。(有料版を買いましたが、バルブモードと2.1MP保存ができるようになっただけで、ISOの設定はお任せのようです。)

ノイズだけでした。↑

星空に関しては、スマホに見切りをつけて(ノイズ処理とレンズの性能は今後高級機では良くなるにしても、イメージセンサーの面積がコンデジを超えるとは思えない)ミラーレスを買ってしまったので、写らなくてほっとしました(^^;

1/25減光フィルタつき弐号機で、車道ごしの空と五重の塔。左:アプリFV-5、減光1/25 露光1/39秒 F2.4 ISO100

右:アプリLEC2、減光1/25 露光85秒 F16

通行車両消しに成功しました(^^)v

雲が白とびしすぎてるんで、もう10秒ほど露光時間を短くすべきでした。

近くのコンビニに車止めて撮ったので、怒られるかと気が気じゃなかった。コーヒーとサンドイッチは買ったけど(^^;

星空の宙玉を撮るために買ったミラーレス一眼を使って、夕焼け。アクリル玉と透明板は自作弐号機のものを取り付けました。

ホコリまでしっかり写ってしまう流石の解像度💦

でもスマホカメラも工夫と努力で機材スペックの壁に挑みます!

肉眼ではまだ青空の夕方。月齢5.4

おもちゃ望遠鏡とCaplioGXにて。

昨日の晩から涼しくなって、虫の声も秋のそれになりました。

弐号機(LUCEとCameraFV-5)にて、収穫間近のワインぶどういつも楽しく拝見しています。

私も暇を見つけて、宙玉撮影をしてみたいです♪

もし普通の写真に飽きられたらオススメです。お金もそうかかりませんし(^^)

カメラについて、webでいろいろ情報を漁ったためか、最近PCのバナー広告が各社のカメラばかりになってます(笑)

秋は、趣味の写真の季節でもあるんだなーと、知りました。

スマホでなく、レンズ前にフィルターをつけるためにネジが切ってあるカメラ(レンズ交換式や、一部のコンデジ)に手作り宙玉をつける工作について書きます。http://soratama.org/ に解説されている機種もありますが、私の SONY QX1 は載っていなかったので、ネタにさせていただきます(^^)

材料や道具は、だいたいこの写真に写っているものです。(一部忘れたものもあります)

値段の高い材料は、

・クローズアップレンズ(約2000円)

・20mm透明アクリル球(送料込み約1000円)

・49mm→72mmステップアップリング(約500円)

・2液混合透明エポキシ接着剤(約500円)

・0.5mm厚透明PET板(約300円)

道具で、

・アートナイフ

・けがきコンパス

もそこそこ高いでしょうが、まあこれはご容赦ください(^^;

普通のカッターナイフと学習用コンパスでも構いません。

それと普通の事務ハサミ

100円程度のものとして、

・カルビーポテトチップスクリスプ(短い方)2つ

・黒画用紙

・シールフエルト

・(粘着でなく)硬化するタイプの接着剤(透明でなくて良い)

仮止め用テープ(マスキングテープなど)

ポテチのふたの裏に、仮止め用の接着剤(糊)が付いているので、ナイフで削りとります。ステップアップリングは、私のカメラ(というよりレンズ)のフィルターサイズに合わせて49mmにしたので、これは人それぞれです。

ステップアップリングの72mm側に、ポテチふたがきっちりハマります。

いや実は若干きついので(^^; 切り込みを入れてたわみを逃した方がいいかもしれません。

鏡筒の内側で光の反射を抑えるために、黒画用紙をドーナツ状に切ってはめ込んでおきます。

ステップアップリングを、○○mm→72mmにするのはもちろん、ポテチのふたサイズだからですが、もし市販の宙玉(宙玉 soratama 72・宙玉 Extension Tube 72)を使いたくなったときも買い直さずに済むからでもあります。

宙玉側の透明板を0.5mm厚PETにしたのは、事務ハサミとカッターナイフで切ることができ、PEやPPと違ってエポキシ接着剤でアクリル球と接着できるからです。

アクリル球に映る像にピントを合わせると、板に多少の傷があっても気にならないのですが、一応工作中のすり傷を防ぐために、可能な限り保護フィルムを剥がさずに作業します。

コニシボンドのエポクリヤーはやや高いのですが、百均のエポキシ接着剤は若干黄色いので、光が通るこの部分のために透明なものを使います。

接着剤の量が多い方がしっかりつきますが、カメラから接着剤が見えると興ざめなので要注意です。 この工程が、一番デリケートです。