DIYでカメラ遊び🔧🎨(旧「100均の自撮りレンズでチープに宙玉を楽しむ」)

宙玉(そらたま)ってご存知ですか?実験写真家の上原ゼンジ氏が考案された、透明球を接写撮影してボケた背景と宙に浮いた水晶玉のようなもののコントラストを楽しむ写真の技法です。

http://soratama.org

私は偶然TVの番組(タモリ倶楽部)で知り、知ってから半年くらい経って、100円ショップ(ダイソー)で自撮り用にスマホにクリップする魚眼レンズを売っているのを見つけ、それを使ってスマホ用の宙玉レンズを自作することを思いつきました。

ダイソーの自撮りレンズでチープに宙玉を楽しむ

https://king.mineo.jp/my/65b720658199a3dc/reports/17535

(↑これはコメント受付終了しています)

その後継スレッドが本スレッドです。

スマホカメラの宙玉工作で始めた本スレッドですが、現在では宙玉に関しては下記のサイトマップのように役割分担して、ここでは宙玉作品に至る前の工作やテクニックに関することで、「資料室」に追記するほどまとまってもいないようなことをメモとして残したりやりとりする場にしています。

🐾【サイトマップ的なもの】

🔧🎨「DIYでカメラ遊び」(このスレ)

a)テンプレ:宙玉を含むカメラ周りの工作のご紹介

b)コメント欄:宙玉を含むカメラ周りの工作にまつわるお喋り

🖼「宙玉ギャラリー(旧「スマホで宙玉を撮ってみよう」)」

>https://king.mineo.jp/my/65b720658199a3dc/reports/28448

c)テンプレ:作品サムネイルのパッチワーク

d)コメント欄:宙玉写真作品のアップと鑑賞の場

🗂「宙玉写真のためのDIY資料室」

>https://king.mineo.jp/my/65b720658199a3dc/reports/36200

e)テンプレ:スマホ宙玉の作り方のまとめ

f)コメント欄:デジカメ(スマホ以外)やアプリを使った宙玉についての情報

カメラも写真もとくに趣味でなく、フルオートモードでしか使えなかった私ですが、このスレをきっかけにミラーレスカメラを中古で買い(笑)、カメラ周りの工作をして遊ぶようになりました。

既製品を買ってメーカーの想定範囲内で使ってみるだけでは芸がなさすぎてつまらないです。かといって誰も真似できないような凝った工作ができる腕もなく、その両極の間をお気楽にブラついています。

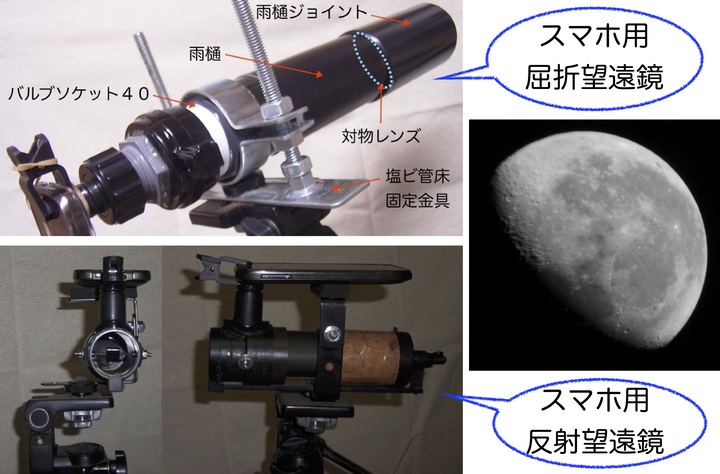

宙玉レンズと使う材料が被っている、月も宙に浮いた球だし、という理由で自作屈折望遠鏡でスマホをコリメートさせて月を撮るということに手を出しました。

はじめは鏡筒を宙玉と同じポテチの紙筒で作っていましたが、今はプラスチック製に変えています。

反射望遠鏡に憧れがあったので、「大人の科学マガジン」の付録の反射望遠鏡にスマホがつくようにしたものもありますが、鏡筒がヤワすぎて使い勝手がよくないです。眼視で気軽に月を観るにはいいおもちゃなんですが。

月のように観察しやすいものでも、写真撮影に手を染めるとしっかりした望遠鏡とデジカメでやってみたくなるものです。近頃おもちゃのレベルではありますが私には分相応だと思われるレイメイ藤井のRXA124という反射望遠鏡を買い、拡大撮影にチャレンジしています。

今の所この望遠鏡自体にはDIY要素はあまりない(光軸調整できるように改造できるかもしれませんけど(^^))ので、自作赤道儀との絡みでコメントしてゆくつもりです。

左上:【格安魚眼】

レンズ 交換式カメラのレンズフィルタとしてつけられる宙玉を作ったあと、同じ手でスマホ用のアダプタレンズをフィルター化して遊べることに気づきました。

そして300円くらいで、235°魚眼のスマホ用レンズを入手して魚眼フィルター化。

本物の魚眼レンズには遠く及びませんが、値段は1/100で雰囲気を体験できます。

のちに、魚眼レンズとしては破格の安さの"Meike 6.5mm F/2.0 アニュラス 魚眼(MF)レンズfor Sony Emountカメラ【中国製】 (Sony)"をAmazonで買いました。Huginというフリーのスティッチソフトと組み合わせて360°パノラマ写真などを楽しんでいます。

左中:【立体視】

魚眼と同じ発想で、スマホ用の3D画像撮影レンズを、レンズフィルタ仕様にしてみました。画像はケラレるのでトリミングしなければなりませんが、それでもスマホで使うよりはるかに画素数の多い画像を得られます。

裸眼立体視も可能ですし、近頃は100均にも売っているスマホ用3Dグラスを使えばもっと簡単に立体風景を見ることができます。

左下:【スマホでチルト】

一眼カメラでは、全体にピントが合った商品写真を撮るために、また現実の風景をわざとピントを外してジオラマ風に写したりするために、カメラのイメージセンサに対してレンズを傾けるティルトアダプタというものがあります。

クリップレンズを首振りにして、スマホでそれに近いことができないかと考えて、スマホ用ティルトレンズを作ってみました。

ティルトさせた状態でタッチフォーカスの場所をうまく選んでやると、パンフォーカスか全ボケかしかできない私のスマホカメラでも前ボケや後ボケの写真を撮ることができます。

中:【安レンズ でボケフォト】

スチルカメラ用ではなく、監視カメラやTV用のCマウントレンズ は趣味のボケフォトには持ってこいです。一眼レフとオールドレンズ を使った本物のボケフォトはプロに、隅々までピントと露出が合った優等生写真は最新スマホに任せて、ときどきこういう写真を撮ってマッタリするのは気分が良いです(^^)

右:【万華鏡】

透明球に変えて万華鏡をカメラレンズ でのぞいてみるのも面白いです。

ボケを生かすと何が写っているのかわからなくなって、自然の景色をオブジェクトにして楽しむことができます。

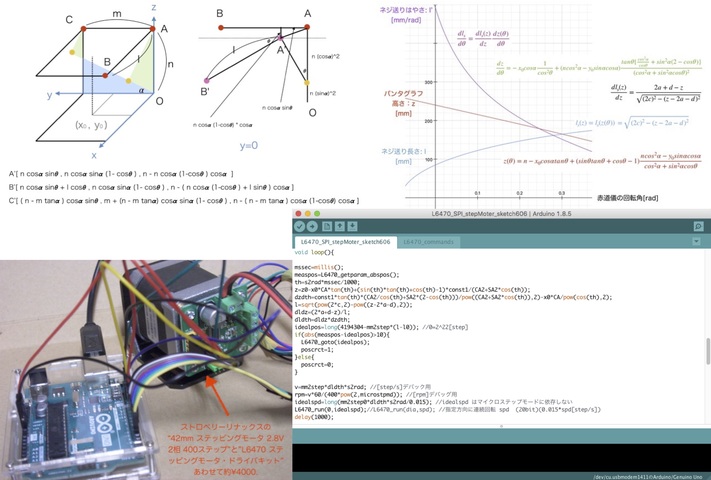

星空を宙玉に閉じ込めた写真を撮ってみたいと思い、しかしカメラの露光時間を延ばすだけでは星が日周運動してしまう(それはそれで、面白くはありますが)ので、運動をキャンセルするためには赤道儀というものが必要になると知りました。

宙玉をきっかけとしてカメラを触りだした素人ですから、そんなことも知らなかったのですね(^^;

調べ始めるとこれも奥が深い世界で、カメラ周りのDIYとして格好の素材です。

左上:1号機:24時間タイマーを利用したAC100V電動式

左下:2号機:板2枚と蝶番、M6ねじを利用した手動式

右:3号機:重量物を載せられるようにした2号機の発展型(ヘリクロス式(http://kikuta.o.oo7.jp/02-dobdai.html))

→手動でも使えますが、電動で台天板の回転速度を地球の自転速度と一致させるために、ステッピングモーターと制御用マイコン(Arduinoを利用)を接続します。

基本的なプログラムはもうできていますが、RXA124(卓上反射望遠鏡)を使って楽しく勉強しつつブラッシュアップしてゆきたいと思っています。

ヘリクロス式赤道儀はさほど工作精度が求められない(したがって材料・部品がホームセンターで手にはいるような汎用品で良いので安く済む(^^))代わりに、望遠鏡を載せるテーブルを一定速度で傾けてゆくためにはジャッキのネジ送りスピードを刻々変えてやらねばならならず、さらに上の2号機のようにタンジェント関数1個だけの単純な関係式ではないため、自動化にはマイコンの力を借ります。

私はマイコンのプログラミングも電子工作も全く素人ですが、Arduinoはこの手の製品では圧倒的な人気があり、先人の資産がたくさんあるためにwebを徘徊して見よう見まねでもどうにかなります。

オープンプラットホームのおかげでハードウエアは安く、プログラム開発環境も無料です(PCは必要です)。

はるか昔に勉強した関数の微分が今になって役立ちました。

目的が違うとはいえ、天文学者でもあったニュートンが発明した微分積分という数学を使わせてもらって、これまたニュートンが発明した反射式望遠鏡を使って月を観るんだと思うと感慨深いです。

宙玉専用のスレッドを別に立てた今では、このスレは閑古鳥が鳴いて私の独り言になっている感がありますがw、「ギャラリー」「資料室」と違って雑談歓迎です。

よろしければコメントをお待ちしています。

♻️本スレッドは 12/1 にタイトルを変更しました。

(旧)100均の自撮りレンズでチープに宙玉を楽しむ

↓

(新)DIYでカメラ遊び

それにしてもブログの方の写真綺麗ですね。

一眼のレンズも沼と知った最近、望遠鏡の沼も深そうと思うばかり・・・

最近曇りが多く、確認しないまま寝ちゃっている><

もう少しがんばろうかな~w

頑張って光軸調整チャレンジしてみるかな?

でも一回バラさないといけないようだし、いまよりずれて戻せなくなると悲しい。…思案中。

一眼はまだ使う機会もありそうですけど、天体望遠鏡は熱が冷めたときのことを思うと恐ろしいばかりですね(笑)

関西では、台風が来るので今のうちかと思って月見してると意外にも毎晩雲が晴れて、今もよく見えてます😝

ああ…。ポチっちゃったよ。光軸調整アイピース¥3,000.也。

まだ届いていませんが、以下のようなサイトを主に参考にさせていただいて、

>起動中...(2016/11/19) RXA124・続き

>http://moon.ap.teacup.com/bmgsblog/253.html

>天体写真の世界 > 撮影機材 > 反射望遠鏡の光軸調整方法

>http://ryutao.main.jp/equip_opticalaxis.html

>あたご工房 斜鏡オフセット量の算出

>http://atagostudio.blog.fc2.com/blog-entry-206.html

とりあえずRXA124から主鏡セルを外してマジックペンでセンターマークを入れました。(大胆にもっと大きく入れてもよかったかも)

斜鏡セルの3本のネジは、(本当は中央に、セルを鏡筒の長手方向に前後させるネジがあるはずだから)てっきりただのデザインだと思っていたのですが、斜鏡の傾き調整はこのネジでできるみたいです。

「起動中...」のサイトでは、RXA124で光軸調整したとさらっと書かれてるんですが、調整できるのは斜鏡の傾きだけで、重要らしい斜鏡のオフセットなんかはさわれないように思うんですけどね???…

でも調整した上でバローレンズを使ったら「今までの悪像が嘘みたいに良く見え」たと書いてあるので、お天気が悪い間に調整チャレンジしてみたいと思います。

かくいちさん、チップどうもで〜す♪赤道儀(台)の主要部品を変更しました。

フレキシブルシャフト(¥3,000.)からXZステージ(約¥4,000、ネジ穴追加などの加工が若干必要)へ。

実はフレキシブルシャフトは調子の良いときと悪いときの波があって、モーターのトルクをジャッキに伝達しないときがあるようです。

本来はボール盤などに取り付けてハンドドリルのように使うものですので、1rpm前後という超低速回転では、中のワイヤにヨレが蓄積したりそれが一気に解放されたりしてうまく行かないのではないかと思います。

参考にさせていただいたサイトでは上手く行ったと書いてありますが、マイコンで制御したのでなく望遠鏡を覗きながら手元で回転数一定のモータのスイッチをON/OFFしておられたようなので気にならなかったのかもしれませんね。

それでフレキシブルシャフトをあっさり諦め(本来の用途で使います(^^;)、当初敬遠したXZステージにモータを載せてジャッキに直結する方法に。

ジャッキねじの軸方向に格安中国製のガイドレールとキャリッジ(安いけど、一応ちゃんとボールベアリングが入っている)、

鉛直方向に滑り式のガイドレールとキャリッジ(事務机の引き出しなどによくあるタイプ)を選んでホムセンの適当な金具やネジでXZステージの形に組みました。

上の画像の黄色矢印の2方向に、ジャッキのネジ位置に合わせてモータが移動します。

モータが重いので、天板にフックを取り付けて白矢印の方へバネで吊っています(ここはフレキシブルシャフトのためにつけたのをそのまま流用)。

バネとモータの載っているカゴの間にタイラップを入れて、バネの力加減を調節。

制作費1000円アップしましたが、メカトロ感のある外見になってだいぶん気に入っています(笑)

現在ジャッキアップで設計されてますが、

ジャッキ位置を軸の反対にしてジャッキダウン式にしたら

トルクは少なくて済みそうな気もしますがどうでしょう?

ありがとうございます。私なんてこちら↓>1万円以下で作ろう!!<重量級?ドブソニアン用赤道儀台>の巻き!! (2002/12/22)

>http://kikuta.o.oo7.jp/02-dobdai.html

を丸パクリしただけで、設計と言ってはやってないのですけどもねw

当時はArduinoみたいにお手軽なマイコンはなかったでしょうし。

テーブル水平状態を初期位置としてそこから傾けてゆくので、現状でジャッキダウン式になっています。

確かにリセットするときテーブルに重みがかかった状態でジャッキアップすると(いまは手でノブを回してリセットしています)、重っ! と感じますね(^^)

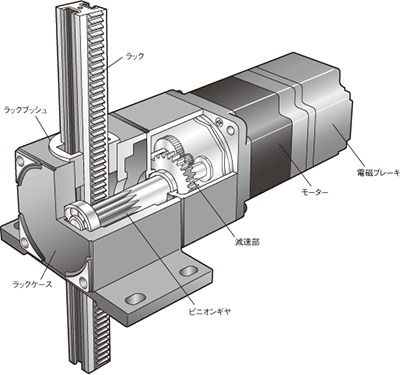

作ってみて思ったのは、添付画像のようなものを使うと回転運動を垂直運動に変えるときにパンタグラフジャッキのような二次関数が必要ないので制御が楽になるな〜ということです。

もっともこの方式で大荷重に耐えるものを自作するお金と腕はないです💧

グラフもジャッキ高さ下がってましたw

私はポンセットマウントが気になりましたw

(製作する勇気はありませんが^^;)

ポンセットマウント、私も初めはそれが良さげと思ったのですが、調べていくうちに工作がより簡単そうな蝶番&ジャッキ式に流れました(^^;光軸調整やってみました。

しっかり理解せずにwebに書かれているのを見よう見まねなので、具体的に書くのは自分の中で腑に落ちてからにしたいのですが、昼間の地上画像を見た限りでは調整前後で特段の変化はありませんでした。

残念です😢

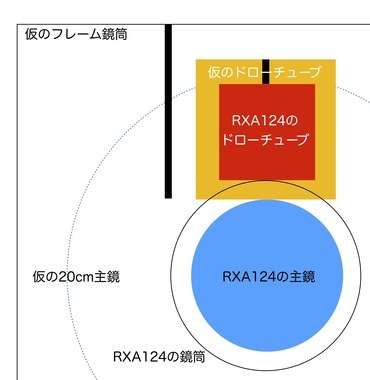

光軸調整の勉強(修行?)はまだ続けるとして、実はもっと初歩的なところでも失敗しているかも?と思い始めました。

一つはドローチューブが鏡筒内に飛び出しずぎじゃないのか、という点。

RXA124は小口径だから、ドローチューブを引き込むと光路の邪魔になる割合は相当なものです(左下の画像)。

ざっくりいえば望遠鏡が集める情報をその分だけ捨てている&エッジで起こる光の回折で像がボケているのではないでしょうか。

チューブ切断の記事はwebにいっぱいありますが、その前後で像がこんな風に変わりましたという画像を載せているサイトはまだ見つけていません。

もう一つはやはりカメラが重くて、軽い光軸調整アイピースや接眼レンズだけの時とは光軸がずれてしまってるんじゃないのか、という点。

RXA124の場合は小口径ゆえ薄い鉄板の筒でも歪みにくいとは思うのですが、ドローチューブの軸とカメラのセンサー面が直角になってない気がします。

これらの点で、この画像のサイト:

>なんとなく B.S.R evolution(2016/3/9)BKPのドローチューブ切断

>https://blogs.yahoo.co.jp/blackstone_revolution/48621262.html

を見習って、次のことをやってみようと思います。

・ドローチューブの切断とつや消し塗装

・接眼レンズ挿入部への固定ネジ追加

早速ドローチューブ切断前(昨晩:月齢13.7)と切断後(今晩:月齢14.7)で比較。あいにく満月ではなんにもわかりませんな!🤣

昼間の地上画像で比べてみました。改善されてはいますね。

期待した(視野中央のモヤがもっと晴れるかと…)ほどではないですけど。

RXA124の斜鏡をはずしてみました。前の画像でわかるように、斜鏡を吊っているのはスパイダーでなく一本棒です。

鏡の傾き調整ネジ(M3・16mm)3本をはずすと、斜鏡セルの裏側からOリングが一個出てきました。

ネジでOリングを押しつぶしてその弾力で鏡の角度を保持しているみたいです。

M3ネジにちょうどハマる内径の短い押しバネを入手してそれに換えたいですね。

・M3ネジも20mm長のに換えて、斜鏡を主鏡に近づける

・赤矢印のM4ネジをもう少し繰り出して斜鏡を接眼部から遠ざける

とやれば、斜鏡のオフセットができそうです。

オフセット量は、斜鏡の短径をD、望遠鏡の口径比をFとしたとき、

s=D/(4*F)

だそうなので、RXA124の場合は、

s=28/(4*4)=1.75mm

ということになりますが、実際問題1mm以下の調整は無理ですから調整アイピースを覗いて目分量ですね。

根気要りそうだな…。

ホームセンターへゆくと、直径はちょうどいいけど長さは長いバネがありました。それを買ってニッパで切り、右下のように使いました。

M3ねじはもとのを使いました。

また斜鏡を吊る一本棒はM4ねじ山3ピッチ分(0.7*3=2.1mm)伸ばしました。

参考にさせていただいたサイトによると、(斜鏡の面内移動量とは違うのですが)この2.1mmをオフセット量というみたいです。

実は光軸調整アイピースの十字糸から判断するに、このRXA124個体の斜鏡ははじめ逆側にオフセットがついていたようなのです(そんなことあるの?と思うので自信はないのですが)。

なのでもしかしたらこれでチャラになっただけで、本当はもっとオフセットしないといけないのかも…。

とりあえず今夜(月齢17.7)の。ドローチューブだの斜鏡だの触る前と変わらん、

というか、

撮影のときの大気の澄み具合、光が当たる角度の影響の方が大きいというか。

それでBeforeAfterの比較画像載せてるサイトがみつからないのかなぁ?

これから南中するまで待って再挑戦すれば、もっとクリアに撮れる気がします。

が、今夜はもう無理。

寝ます。

思い切って望遠鏡に手を加えた割りには写真では微妙な改善にとどまって劇的変化を感じられず、なんだかなという感じですが、気を取り直して。画角周辺がよく流れるので使用をやめた25.5mm改造アイピースですが、これを使うと少し倍率をあげることができるので、その差をよく見てみました。

一般に望遠鏡の適正倍率(口径をmmで表した数字の2倍まで)を超えて拡大しても意味がないと言われていますが、RXA124ではそれが150倍だから一応まだ余裕がありますよね。

実際、この写真では拡大されているだけではなくて解像度も上がってます。

単純に、モニタに大きく映る分だけピント合わせがしやすくなるという効果です。

拡大してしまうと月の全景が視野に収まらないし、日周運動の影響も大きくなって赤道儀必須になってしまうのですが、150倍の範囲内で分割撮影して上手にスティッチすることで眼視に近いイメージの絵が作れるかもしれません。

焦点距離12mmのアイピースなら150倍になる計算ですが…

月齢22.7、今朝5時ころの下弦の月。この写真は3倍バローのみで撮ったものですが、

思い切ってズームアイピース(焦点距離可変の接眼レンズ)を購入してそれでも撮ってみたので後ほど使用感を書きます。

ま、痛し痒しというところ(^^;

購入したズームアイピースは、「セレストロン 8-24mm 1.25 ズームアイピース 93230」というやつ、¥9,000. です。届いてびっくり、でかっ👀、重っ🐽

安い12mmアイピースにTネジがつくようにしようかとも思ったのですが、まあ途中の倍率も欲しくなるかもしれんし…、カメラのズームレンズ(私は単焦点しか持ってません)を買ったと思って。

昨日早起きして南中した下弦の月を撮ってみました。

筒先がほぼ真上向きです。

例によってRXA100の綺麗な写真(*)と比べてみます:

>霧降る街で星をみる(2015.12.20)レイメイの望遠鏡

>http://kirihoshi.cocolog-nifty.com/blog/cat60060905/index.html

光の方向が逆ですがコペルニクスからアペニン山脈。

RXA100に完敗💧

前に述べたようにまだ意味のある拡大をする余裕はある「はず」ですが、

・接眼塔がバローレンズからカメラまでを支えきれてない(よって光軸がずれている)

・赤道儀を使わないと追いきれない、ピント合わせすら困難

・拡大すると暗くなるのでISOをあげる必要があり、ノイズが多くなる

という感じでせっかくのズームアイピースを全く使いこなせてません💦

修行します。

台風で被災して家屋が雨漏り中ですが、RXA124改の構想(妄想)で現実逃避しています(^^;

やはり少しでも画像をよくするには直焦しかないかなと思い、バローレンズなしでも合焦するようにバックフォーカスを伸ばす必要があるのではないかと。

すなわち鏡筒切断して短くするわけですが、なんかちょっと勿体無い(笑)。

いっそ、将来20cmの主鏡を入手して自作すると考えて、

合板かスチールアングルで鏡筒を作ってしまい、

そこにRXA124の光学パーツを収めればちょうど予行演習にもなるしDIYとして面白いかも…

あとで20cm主鏡やその他のパーツが揃ったら、RXA124は元どおり組み立ててお手軽眼視用に戻すという目論見です。

東京だったらそういう市民講座みたいなものをやってそうですけどねー

先日、わが町に国内でも有名な天文ショップがあることを知りました。

なんと自宅から車で10分ほどです。

いろんな意味で怖くてのぞいていませんが、

観望会イベントなんかも主催されてるようで興味津々 |д・) チラッ

同心をとる方法を考えないといけませんが、こういう↑感じの>http://yamaca.in.coocan.jp/jisaku/rfleway/refleway.htm

鏡筒にすれば工作が楽かなと思います。

RXA124は主鏡の焦点距離300mmなので、全長1000mmくらいの鏡筒にしておいて、主鏡セルの位置を300mmまで前進させて取り付けられるようにするといいかな。

http://www.geocities.jp/okita_tenmon/40cmdob/40cmdob.html

無論こんなマネはできないのでかなり目の毒です(笑)

でも主鏡って洗えるのですね。

望遠鏡沼。だって面白いんだも〜ん(笑)

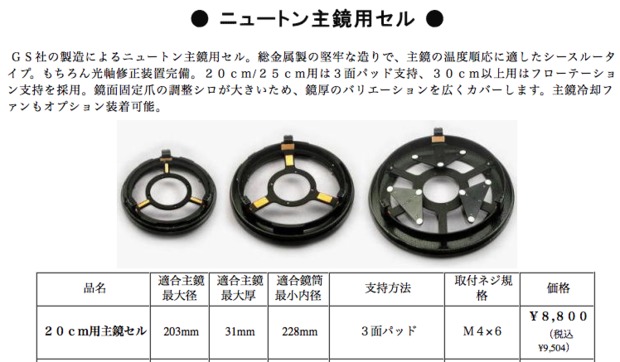

現物を見てみないとわからないので、主鏡セルを買いました。

¥8,800.-也

なんと鋳物でした。

頑張れば、合板とボルトとバネで似た形のモノは自作できるかもしれません。

でも材料と工具で数千円はかかる気がします。

本来は、直径20cmの凹面鏡を青点線の位置に据えて3箇所の爪でそおっとクランプします(鏡に力がかかって歪まないように)。

今回はRXA124から拝借する直径76mm(枠も含めると約10cm)の鏡を黄色点線の位置に据えます。

適当なスペーサーを使えばこれは簡単そう。

難しいのは、丸筒の鏡筒を前提にしてつけてある6箇所のM4ネジ穴を利用して、四角いフレーム鏡筒にセルを取り付ける方法ですかね。

鏡筒のフレーム材として、穴あきのスチールアングルを使おうと思います。(黒塗装してあるのがいいですね(^^))ちょっと重くなってしまうんですが、図面も描かずに現物あわせで組み立てるズボラなやり方にピッタリです。

このアングル用のネジがM6なのと、主鏡の重さを支えるのにM4ネジは弱いように思ったので、主鏡セルのM4ネジ穴から少しずらしてM6ネジ穴を4箇所あけました。

鏡筒から十文字にM6ネジで主鏡セルを吊り、ネジの遊びの範囲で焦点距離と大雑把な光軸調整(芯合わせ)をするつもりです。

もう古本でしか入手できませんが、初心者向け手作り反射望遠鏡の本。著者は本職が漫画家で、イラストはわかりやすいし小難しいことが書いてなくて製作意欲がわきます(^^)

今時は必要ならwebにいくらでも情報がありますし。

主鏡(15cm)の磨き方と合板を使った箱型鏡筒の作り方ですが、目的と理屈がわかっていれば十分参考になります。

図面を描かない代わりにMacのPages(ドローソフト)で実寸の絵を描いて組み立て寸法を考えます。これは鏡筒の底からみた図。

接眼部は上にしたいと思います。

(RXA125は(おそらくスマホの取り付けを考えて)接眼部を上にしています)

まずはRXA124現物の光路をそのまま、構想中のフレーム鏡筒で再現するつもりです。

ドローチューブ はRXA124のを流用せずに、もっとしっかりしたものを新調しようと思います。主鏡セルを買った笠井トレーディングさん(http://www.kasai-trading.jp)のカタログにある「ヘリコイド接眼部」の寸法を使って絵を描くと、接眼レンズのアタリ面が現状(RXA124)よりも12mmバックするようです。

(新規の接眼部は主鏡の縁ギリギリまで鏡筒の中心に寄せます。フレーム鏡筒にしたのはこうやっても鏡筒の中に手を突っ込んでチューブのピント操作を可能にするためです)

つまり、主鏡から斜鏡までの距離を現状より12mm以上縮める必要があるってことです。

当然斜鏡の面積が足りなくなってくるはずですが、実用範囲に収まるかどうかはやってみてのお楽しみです。(まあ計算もできるんですけどね(^^;)

フリーストップ架台で、鏡筒を縦にスイングする機構として、(テレビ台などに使う)回転台を2つ縦にして使おうと思います。ドブソニアン用語で「耳軸」というんだそうです。

いつものホムセンで探すとこの目的にはいい感じに回転の渋い(笑)やつがありましたが一つ2千円あまり。

Amazonだと中国製で一つ約1000円。

とりあえず中国製を買ってみて、滑りが良すぎる場合はトルクヒンジ(フリーストップドアなどに使うモノ)を組み合わせればいいかな。

軽く回って手を離すとしっかり止まるフリーストップ架台はとても快適なので、ここはちょっとこだわりたいです。

使えそうな部品を探していると、やっすい既成品がありますね〜。口径20cmで、主鏡、主鏡セル、斜鏡、斜鏡セル、スパイダー、接眼部、ファインダー、鏡筒の丸筒、全部で4万ちょっとに収まるもんなんですね。

Amazonの評価をみてると、ちょっと手を加えないといけないのかなという感じですが、初めての望遠鏡でなくて知識も余分のパーツや道具も持っている人にはお買い得なのかも。

接眼部をRXA124から流用しないのは、チャチすぎてカメラを支えきれないからです。カメラ周りのDIYがこのスレの趣旨なので、ここは高くつきますが致し方ありません。

主鏡セルを買った笠井トレーディングさんで一番安いニュートン用ヘリコイド接眼部(¥12,000.-)を買いました。

価格の他に、ヘリコイドの方がコンパクトで、ラック&ピニオンのようにドローチューブが主鏡の前にせり出すこともないという点も選択理由です。

2つ前のコメントのように、接眼部を鏡筒フレームの中に沈める必要があるので、左の画像のように金具を使って4本足のタコのような姿にして組み付けます。

フレーム鏡筒の底面は(主鏡セルの外径が24cmくらいなので)一辺25cmの正方形としますが、ホムセンの穴あきスチールアングルで近いサイズのは30cm長だったので、切断、バリ取り、黒塗装が必要です。

鏡筒長手方向は、将来の20cm主鏡の焦点距離に合わせるのですが、笠井トレーディングさんの20cm主鏡ラインナップでは、F4、F5、F6があり、焦点距離は順に800mm、1000mm、1200mmですからとりあえず今は仮に1000mmと決めて、そこから主鏡半径10cmと接眼部長さ(ストロークの中央)86.5mmを引いた81cmくらいが主鏡から斜鏡の距離なので、90cm長のアングルを使うことにします。

>化しょう鏡とルーペでニュートン式反射望遠鏡を作る>(https://global.canon/ja/technology/kids/experiment/e_05_02.html)

という記事がキャノンのサイエンスラボキッズというサイトにあります。

化粧鏡は裏面鏡(アルミの反射面の上にガラス層がある)で球面鏡なので、望遠鏡の主鏡(表面鏡で放物面鏡)にはならないのですが、どの程度使い物にならないかはやってみた人だけにしかわかりませんよね。

RXA124の主鏡はコストダウンの為に球面鏡を使ってるのかもという情報もあります。

この↑画像はとある鏡屋さんの広告ページの一部ですが、倍率2倍の化粧鏡の曲率は1000Rとあります。

普通に読めば、球面の半径1000mmということですよね。

レンズの公式:1/a+1/b=1/f で、a=b=1000とすると、

焦点距離はf=500mmです。

例えば直径20cmで拡大率2倍の化粧鏡で、精度がマシな真ん中の10cmだけを使うとするなら、口径10cm、F5の反射望遠鏡ができます。

化粧鏡代は千円ちょっと。

鏡筒が出来上がったらセットしてみるのも一興?

以前(宙玉を含めて面白写真を撮ろうと色々考えていた時に)買ったのをすっかり忘れていたのですが、こんなプラスチックのおもちゃ凹面鏡がありました(^^;焦点距離300mmって書いてありますが、ウソでしょう(笑)

冗談で反射望遠鏡に組んでみるならこれで十分っぽいです。

前の台風で倉庫が半壊してしまったので、中に入っていたものを無事だった屋根の下に移しました。移動先は車庫として使ってたのでいま車が雨ざらしなのですが、この台風でまた屋根瓦などが飛んでくると困るので、車の周囲をコンパネで囲み、ロープで縛っています。

そしてひたすら引きこもっていますが、買い物にもいけないのであまり工作も進みません。

アングルを鏡筒の形(ただの直方体ですが歪みを少なく組むのは意外と難しい(^^;)に組んで主鏡セルを収めてみました。

ダイソーのスレート丸板とコルクシートをスペーサに使い、これ(の真ん中、白紙を貼った部分)にRXA124の主鏡を両面テープで貼り付ければいいかなと思います。

こちらにはすっかりご無沙汰してます。

過程を十分楽しんでらっしゃると思いますが、読んでいても訳ワカメでスミマセン(^人^)

でも出来上がりを首を長くしてコッソリ楽しみにしています。

台風はもういりませんよね。。。

誰か台風を消す装置作って欲しい(笑)

話があちこち飛んでしまってこちらこそすみません。

仕事でないのをいいことに行き当たりばったりでやってるもんで(笑)

カタチになったら宙玉のときのように、

いかにも「設計してやりました」みたいなスピンオフスレを立てようかな…

台風はうんざりですが、これからはライフスタイルをそれに合わせるようになってゆくんでしょうね。とちょっと真面目なことも言ってみる😛

せっかくの壮大な計画の過程を、知る人ぞ知るスレでは勿体ないですよ。

段階的に新しいスレ立てされたら良いのに。。

と、個人的感想です。

そういうブルー君もご存知の通り、こちらにはスタッフブログの紹介記事から来ましたから(笑)

今週末もまた大型台風来そうですからね。。。

どうぞお気をつけて。もちろん他人事ではありませんが。。。😅

台風の中心が、南〜東を通るコースならばマシだと今回学びました。

次のはそうはならなさそうで、できるだけそれてほしいと願うばかりです。

流石1万円超の接眼部、精密かつ頑丈にできているのでヘリコイドを回すと下の板まで連れ回りしてしまうことが判明💦これは、板と鏡筒フレーム間の固定をもっと本気でやらんと、ピント合わせ操作の度に光軸が狂ってしまいますわ…。

被災した倉庫や家屋の修理で、自分でできるところはやっているので毎日のようにホムセンに通っています。

もう、ネジ・ボルトや金具、工具のラインナップは店員さん並みに詳しいかもw。

台風被害ありましたか(>_<)

お見舞い申し上げます。

ここ工作室たまに見てるんですけど・・

何やら、わたしにはチンプンカンプンなので

コメント仕様もないのですが、

paysantさんの何だかんだの楽しそうな雰囲気

伝わってきます。

あれこれ、試行錯誤しながらも物を作り上げる

楽しさは、作っている人にしか分からないですよね~🎵

本業と台風被害修理と工作と、いいバランスで息抜き出来てそうですか

三つのどれも仕上がり楽しみにしてますね(^_-)-☆

台風被災した倉庫は、復旧をやめて果樹の棚にしようと思っています。倉庫なら大工さんに頼まないとダメですが、果樹棚なら自分の仕事の範疇です。

自分の身体よりも大きな構造物を作るのは面白いですよ(^^)

さて果樹棚が多少歪んでいても植物は文句言いませんが、歪んでいて天体が見えないと意味がない望遠鏡です。

接眼部は底板の4つの角のうち2つをアングルを切って作った足で固定することにしました。4つ全てにアングルをつけると肝心のヘリコイドに指がとどかず回せなくなるので(^^; とりあえず見た目では連れ回りは防げてるみたい。

斜鏡はRXA124のを流用しますので、それを吊るスパイダーも一本棒構造のままとします。2X4材にM6高ナットをつける金具を見つけたのでそれを利用。

ファインダーもRXA124のを使おうと思っていましたが、ふと雨樋屈折望遠鏡が使えるじゃないかと思い、つけてみました。

RXA124のファインダーは5倍・30mm口径、コレは(今は)8.6倍・50mm口径です。焦点距離が長い接眼レンズに変えて、もう少し倍率を落としたいですが、まあ使えそう(というか76mm反射鏡とどっこいの能力w)です。

カメラ三脚につけられるように前に作っておいた配管固定金具改造の鏡筒バンドが(ちょっとデカイけど)そのまま使えました。

接眼部の周りが混雑しすぎてますが、フレーム式鏡筒でどこからでも手を突っ込めるのでどうにかカメラ設置とヘリコイド操作ができる感じです。

耳軸(鏡筒を縦にスイングさせる回転機構)に使うTVなどの回転台です。前のコメントでご紹介したやつは、タテにして使うとボールベアリングのグリースが垂れてきそうだったので違うのに変更。

ゴム(シリコンかな?)足をむしり取ると5mm径の孔があいていたので、タップを使ってM6ネジ溝をつけました。

コメントしていませんが、今回M6ネジタップをあちこちで使いまくっています。

部材に直接ネジ溝をつけるとナットやバネワッシャが不要になったりしてスマートにできるということを学びました。

耳軸の片方にトルクヒンジをつけました。この画像では鏡筒が天頂を向いている状態です。

トルクは30kgfcmなので、例えば回転軸から半径10cmの位置で3kgfの抵抗がかかるはずです。50cm離れると0.6kgf。

シーソーと同じですね。

ちょっと軽いですが、鏡筒が頑丈なので錘(水を入れたPETボトルとか)をぶら下げてバランスをとればいいかなと思います。

普段はこの状態で収納しておいて、使うときは水平回転式架台(これから作るw)にどっこいしょと載せてボルトで留めるという目論見です。

いつものホムセン(コーナン)が今40周年記念キャンペーンをやっていて、主要部材として使っているスチールアングルがなんか安売りのようです。

ラッキー♪

いやあ、失敗失敗💦耳軸に使おうとしてやめた回転台、死蔵するのは勿体無いので水平回転に利用してみたのですが…。

ちょっと軽くまわりすぎです。

しかも動径方向のガタが(耳軸に使ったやつにもありますが)大きいし。

赤道儀2号機をばらしてそれに使っていたトルクヒンジを入れてみたのですが、トルクとのバランスが悪いのか、回転させてココという位置で手を離すと少しだけ、でも望遠鏡の視野決めには厳しいくらい戻り回転してしまって使えない。

致命的なのは、架台(鏡筒を乗せて回転する方)のフットプリントが相対的に大きすぎて、地震の時の高層ビルのように鏡筒が揺れるという点。

やはり背の高いものは土台を大きく作らないと不安定だという、誰が考えても当たり前だろうということを学んだのでした(^^;

ドブソニアン架台(水平回転台)ができました(^^)前のコメントの反省点を踏まえて、耳軸に使ったのと同じ種類でひとまわり大きいサイズの回転台を使いました。

上は鏡筒のサイズに、下はヘリクロス(ジャッキ式)赤道儀のサイズに合わせるのでちょっと姑息な手を使いましたが、まあうまくできたと思います。

鏡筒を架台に載せてバランスをみました。(ついでに主鏡の重量を量ると10kgちょっとありました。

ぎっくり腰になるような重さではないのでよかったです。)

やはり主鏡(がわりのスレート板)を思いきり接眼部側に付けているので、鏡筒の底あたりに錘をつけないとトルクヒンジの抵抗だけでは止まってくれません。

鏡筒の傾きによって、錘の位置を変えるか重さを増減させるかする必要があるのですが、位置移動式の方がスマートな気がするのでその方法を考え中です。

望遠鏡遊びの合間に仕事を、ではなくて、仕事の合間に望遠鏡遊びをしていてここしばらく忙しかったのですが、久々の更新です。

ドブソニアンのオモリとして、アングルの穴にカラビナで砂袋を吊るすのが簡単で安上がりという結論に達したので、スポーツ用品の砂袋を買い、鉄アレイと錆びた鉄ボルトを使うことにしました。

昔からKOLキットという紙筒望遠鏡の自作キットを販売しているオルビス(http://www.orbys.co.jp/e-shop/22.html)さんのサイトを見ていると、反射鏡単体でも販売していました。10cm主鏡と斜鏡で¥5,400.円。

RXA124を買う時にこれを知ってれば、こっちを買ったかも?

似たようなクラスの鏡を買ってもあまり面白くないのでコルキットは買いませんが、「その他」としてフーコーテスターキットなんてものがあったのでこれを買ってみることにしました。RXA124の鏡が球面鏡なのか放物面鏡なのかわかるんじゃないかと思います。

ボケボケの画像でごめんなさい。RXA124の主鏡をとめているネジ、もうちょっと長いのにしようと思いホムセンで買ってきたのですが…。

RXA124に付いているネジ(右)、ノギスで山の径を測ると3mm、ピッチが荒いのでこれはタッピングネジだなと思い込んでホムセンで買った3mmのタッピングネジが左。

ありゃ、ピッチが全然違うじゃん。(山の径は3mm。当たり前だ。)

え〜、そんなネジの規格があるのか?

と思ってちょっと調べるも見つからず。

安望遠鏡のくせにこんなところに特注ネジを使っているの???

あとパソコンでも、インチとミリネジが混在だし。

タッピングネジなら、今日から君はこのネジだよとねじ込むかどうか悩みますね。できれば同じ溝に同じようにねじ込みたいですね。

特注ではなく、安く手に入っただけのネジかもしれません。

タップしてない穴に突っ込むのでしょうから。

分解するとなぜかネジが余る男より(笑)

純正の(笑)短いままのネジで頑張ってみます。

どうしても、だったら、地味にネジ穴変更だ。